Gesundheitswesen

Revolution durch Roboter-Chirurgie – auch in Apenrade

Revolution durch Roboter-Chirurgie – auch in Apenrade

Revolution durch Roboter-Chirurgie – auch in Apenrade

Diesen Artikel vorlesen lassen.

In einem Operationssaal des Apenrader Krankenhauses (Sygehus Sønderjylland) steht „daVinci“. Es ist ein Roboter, der am Menschen operiert. Warum das ein Vorteil für Patient und Krankenhaus ist, erklärt Professor Michael Festersen Nielsen. „Der Nordschleswiger“ durfte einer solchen Operation folgen.

Achtung: Im Text sind Fotos der Operation zu sehen.

Der Patient ist vorbereitet für die Operation. Still in der Narkose atmend liegt er auf dem OP-Tisch im Apenrader Krankenhaus (Sygehus Sønderjylland). Grüne Laken bedecken die Geräte, die um den Tisch herum stehen. Weiße Laken bedecken den Körper. Nur der Bauch liegt frei. Eine OP-Schwester desinfiziert den Bauch als letzten Arbeitsschritt vor der OP mit einer gelb-orange-farbigen jodhaltigen Flüssigkeit.

Entscheidung für minimal-invasiven Eingriff

Der Mann hat einen Leistenbruch, wie der operierende Professor Michael Festersen Nielsen erklärt. Doch statt den Bruch konventionell zu operieren, hat er entschieden, den Eingriff minimal-invasiv vorzunehmen. „In diesem Fall ist das von Vorteil, denn wir können den Schaden von innen operieren“, sagt er. Minimal-invasiv nennen sich solche Operationen, die über kleine Schnitte im Gewebe durchgeführt werden. Manchen sind solche Prozeduren auch als Schlüsselloch-Chirurgie bekannt. Der Fachbegriff dafür ist Laparoskopie.

Roboter kommt zum Einsatz

Doch Festersen Nielsen nutzt nicht nur diese Art, um zu operieren. Neben dem OP-Tisch steht „daVinci“, ein Roboter. Der wird Michael Festersen Nielsen bei der OP helfen. Der Arzt ist nämlich Spezialist für Roboter-Chirurgie und arbeitet als Professor am Apenrader Krankenhaus.

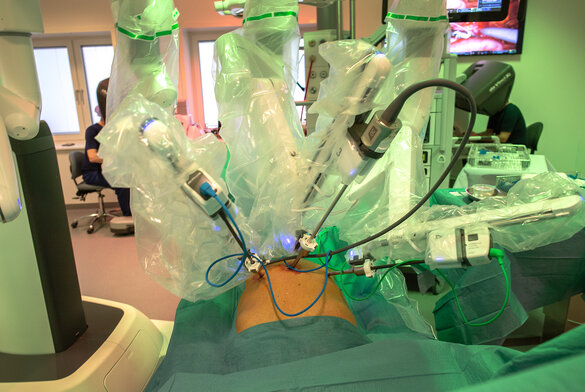

Nachdem drei kleine Schnitte gemacht wurden – Blut fließt dabei kaum – setzen Nielsen und sein Team drei Instrumententräger ein. Port nennt sich der Durchgang in den Bauchraum. Es handelt sich um eine Kamera und zwei Instrumente, die so in den Bauchraum geführt werden. Dann wird „daVinci“ an den Tisch geschoben. Der Roboter hat vier Arme. An drei von ihnen werden die Instrumente und die Kamera angeschlossen. Wenn nötig, kann über den vierten Arm ein weiteres Werkzeug bedient werden.

Steuerung des Roboters über externe Konsole

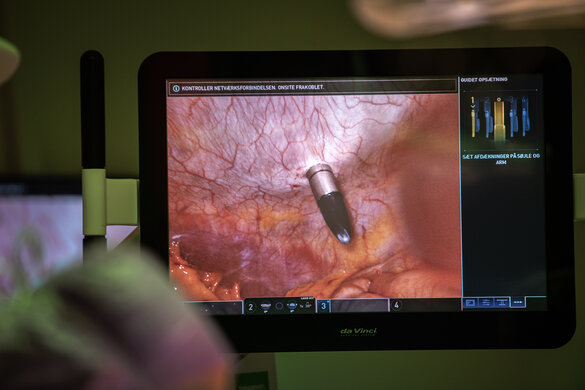

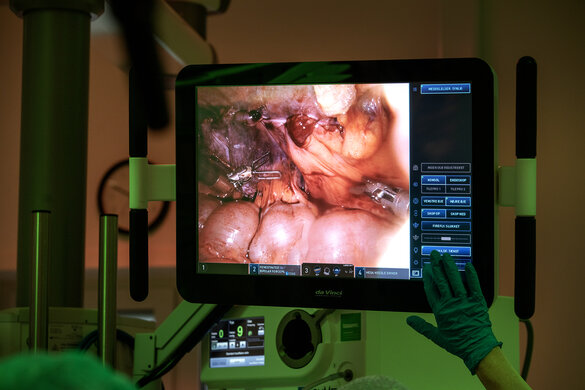

Michael Festersen Nielsen setzt sich jetzt an eine Konsole, die etwa zwei Meter entfernt vom OP-Tisch an der Wand des Raumes steht. Er zieht die Schuhe aus und blickt durch zwei Öffnungen, die wie eine Brille geformt sind. Mit den Händen steuert er die Geräte, die sich jetzt im Bauchraum des Patienten befinden. Mit den Füßen kann er verschiedene Aktionen an den Instrumenten auslösen; so setzt er unter anderem Strom ein, um Gefäße zu veröden und Blutungen zu vermeiden. Durch die beiden Öffnungen sieht er das Bild, das die Kamera aus dem Bauch des Patienten liefert. Es ist dreidimensional. Daumen und Finger schieben sich in zwei Bedienhebel, über die er die Instrumente im Bauch des Patienten steuern kann.

Mit Strom schneiden und Gefäße veröden

Zielsicher fängt er an, sich durch das Gewebe an den Leistenbruch heranzutasten. Mit einer Taste, die er mit dem Fuß bedient, kann er die wenige Zentimeter großen Instrumente sogar unter Strom setzen. Dann wird das Gewebe wie mit einer Schere durchtrennt; gleichzeitig werden durch den Stromeinsatz kleine Gefäße verschlossen, sodass es nicht blutet, wenn er arbeitet. Die Kamera liefert hochauflösende Livebilder, und Michael Festersen Nielsen sieht alles mehrfach vergrößert.

Immer weiter arbeitet er sich durch die dünnen Schichten und legt schließlich den eigentlichen Leistenbruch frei. Bis dahin hat der Eingriff nur wenige Minuten gedauert. „Das ist sehr schonend für den Patienten“, erklärt der Roboterchirurg. „Wir müssen keine großen Schnitte machen, um den Schaden zu beheben. Das bedeutet, die Gefahr einer Infektion ist sehr gering.“

Vor erneutem „Bruch“ schützen

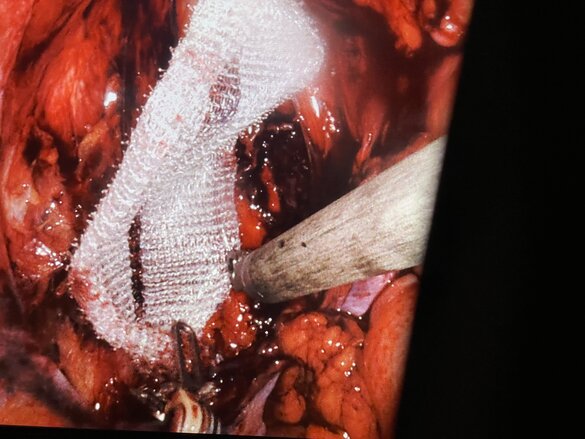

Das Gewebe, das sich durch den Riss im Bindegewebe nach außen geschoben hat, hat Festersen Nielsen mithilfe einer kleinen Zange, die gegen die Schere ausgetauscht wurde, nach innen gezogen; das überschüssige Körpermaterial, das sich als „Bruch“ zeigte, wird dann entfernt und durch den Instrumententräger nach außen gezogen. Ein Kunststoffnetz wird über die Bruchstelle gesetzt, damit nicht erneut Gewebe durch die Schwachstelle nach außen tritt. Langsam zieht der Arzt das netzartige Material auseinander und legt es dann über den „Bruch“.

Größere Beweglichkeit und Flexibilität durch Robotereinsatz

Dann beginnt der Arzt, das Bauchfell, das den Bauchraum auskleidet und das er zerschnitten hatte, zusammenzunähen. „Ich kann die Instrumente ganz frei bewegen, rotieren und so positionieren, wie ich sie gerade benötige“, sagt der Chirurg. Bei einer herkömmlichen Laparoskopie ist das nicht möglich, denn da setzen die physischen Bedingungen der Chirurgenhände Grenzen. Durch die technischen Möglichkeiten des Roboters gibt es solche Grenzen nicht. Zudem kann die Kamera wesentlich bessere Bilder liefern, sodass der Überblick über das Operationsfeld viel umfangreicher ist.

Die Operation ist vorüber. Die Geräte werden entfernt, die kleinen Schnitte werden mit wenigen Stichen vernäht. Dann beginnt die Narkoseschwester, den Patienten aus der Narkose zu wecken.

Wenig später wird der Mann im Aufwachraum die Augen öffnen „und schon heute Abend wieder zu Hause sein“, wie Festersen Nielsen berichtet. Das sei ein weiterer Vorteil dieser schonenden Operationsmethode.

Steuerung über weite Strecken möglich

Der Arzt ist begeistert von dem OP-Roboter. „Es ist sogar möglich, dass ein Arzt an einem anderen Ort in Dänemark oder sogar einem anderen Land sitzt, der OP folgt und sogar selbst eingreifen kann. Tele-Operation nennt sich eine solche Methode. „Wir können dadurch Unterstützung von überallher anfordern – oder diese Möglichkeit dazu nutzen, Ärzte über die Entfernung hinweg zu schulen“, so der 55-Jährige.

Gut investiertes Geld

22 Millionen Kronen hat der Roboter 2017 gekostet. Seither ist das Gerät ständig erweitert worden. Durch die kurze Verweildauer der Patientinnen und Patienten im Krankenhaus und die damit verbundenen geringeren Kosten eine gute Investition, findet Michael Festersen Nielsen.

Zukunft der Roboterchirurgie

Inzwischen werden auch andere OPs mit dem Roboter durchgeführt. „Der Roboter wird bei Operationen von Darmkrebs und anderen Darmerkrankungen eingesetzt. Sogar Eingriffe am Herz sind schon möglich. „Die Grenzen werden immer weiter verschoben. Diese OPs sind nur der Start“, sagt der Spezialist. Das machen auch die immer ausgereifteren Instrumente möglich, die für den Roboter entwickelt werden. So sieht der Mediziner selbst bei akuten Eingriffen keine Hürde mehr. „Man kann etwa Gallenblasen damit entfernen, eine der häufigsten akuten OPs“, sagt er. „Solche Eingriffe können mit dem Roboter viel eleganter gemacht werden.“

Grenzen und Schwächen der neuen Technik

Doch auch der Roboter hat Grenzen, gibt der Mediziner zu. „Wenn wir etwa große Leistenbrüche haben, ist die Operation von innen nicht möglich. Dann müssen wir auf die herkömmliche Methode operieren“, sagt er. Ein Nachteil der Roboter-Operationen ist, dass sie mehr Zeit in Anspruch nehmen. „Der Roboter muss in Position gebracht und verbunden werden. Das dauert etwas länger als bei herkömmlichen Laparoskopien“, erklärt er. Zudem müsse beim Einsatz von „daVinci“ mit größerer Vorsicht und Umsicht gearbeitet werden, denn „im Gegensatz zur manuellen Operation haben wir nicht das Gefühl für die Instrumente“, sagt Festersen Nielsen.

Komplikationen eingedacht

Leistenbrüche sind eine der häufigsten Operationen. Über 2.000 OPs sind am Apenrader Krankenhaus inzwischen mit dem Roboter durchgeführt worden. Zwischenfälle gab es bisher keine.

Sollte es doch einmal zu Komplikationen kommen, steht immer noch der Weg offen, auf die konventionelle Operationsmethode – den Schnitt – auszuweichen. Auch ein Stromausfall ist kein Problem, denn das Krankenhaus verfügt über Notstromaggregate, die dann einspringen.

Dass Michael Festersen Nielsen angestellt werden konnte, ist übrigens für das Krankenhaus ein großer Gewinn, denn der Professor ist einer der wenigen dänischen Spezialisten auf dem Gebiet der Roboterchirurgie.