Umwelt und Natur

Regionen fordern gemeinsamen Überschwemmungsschutz

Regionen fordern gemeinsamen Überschwemmungsschutz

Regionen fordern gemeinsamen Überschwemmungsschutz

Diesen Artikel vorlesen lassen.

Stephanie Lose (Venstre) weist als amtierende Vorsitzende des Verbandes „Danske Regioner“ auf fehlende Koordination der Anpassungen an den Klimawandel in Dänemark hin. Die Regionen verlangen in sieben Empfehlungen einen nationalen Fonds zur Finanzierung von Vorkehrungen.

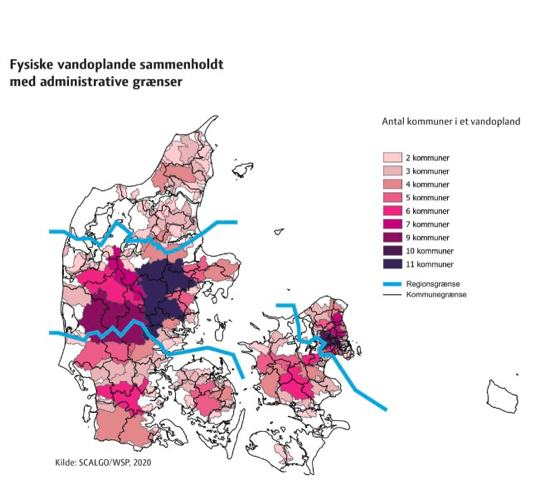

Zu Beginn des neuen Jahres meldete sich die noch bis März 2022 amtierende Vorsitzende des Verbandes der dänischen Regionen, Stephanie Lose (Venstre), gemeinsam mit dem Chef des Agrardachverbandes „Landbrug og Fødevarer“ (LF), Søren Søndergaard, mit einem Aufruf zu Wort. Zusammen forderten sie, den Schutz vor Überschwemmungen durch Sturmfluten und Starkregen zu verbessern. Dieser werde aktuell kaum über die Grenzen der Einzelkommunen hinaus geplant.

„Danske Regioner" für überörtliche Konzepte

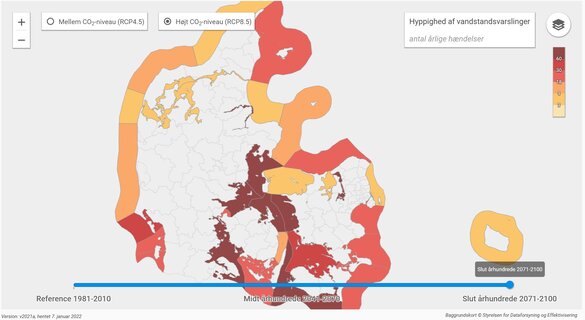

Nun hat der Verband „Danske Regioner“ ein Konzept mit sieben Empfehlungen veröffentlicht, die unter anderem Klimaanpassungspläne für ganze Regionen, die Schaffung eines Rates für Küsten und Gewässer und einen Fonds zur Finanzierung von Maßnahmen gegen Überschwemmungsgefahren vorsehen. Dass Handlungsbedarf herrscht, hat erst vor wenigen Tagen das Dänische Meteorologische Institut (DMI) mit seinem neuen Klimaatlas deutlich gemacht. Der weist darauf hin, dass parallel zum Anstieg des Meeresspiegels aufgrund der Erderwärmung häufigere Sturmwetterlagen künftig vielen Küstenorten Dänemarks mehr als 100 Tage „Land unter“ bescheren werden.

„Klimaanpassung ist eine lokale, regionale und nationale Aufgabe“, so die Vorsitzende der Region Süddänemark, Stephanie Lose, die aus der Westküstenkommune Tondern (Tønder) stammt und von dort wie in ihrer jetzigen Heimatkommune Esbjerg mit Wattenmeersturmfluten, Deichen und Binnenwasserproblemen vertraut ist.

Regionen verweisen auf Kompetenz

Der Verband „Danske Regioner“ richtet sich mit seinem Aufruf, bei den Maßnahmen zur Meisterung des Klimawandels regional zu denken, an Kommunen und Folketing. Ziel der Regionen sind regionale Klimaanpassungspläne.

Wir haben große Erfahrung mit der Durchführung komplexer Prozesse und der Verwendung staatlicher Mittel beispielsweise bei der Beseitigung chemischer Altlasten, die als Generations-Verunreinigungen bezeichnet werden.

Stephanie Lose (Venstre), Regionsratsvorsitzende in Süddänemark

„Wir haben große Erfahrung mit der Durchführung komplexer Prozesse und der Verwendung staatlicher Mittel beispielsweise bei der Beseitigung chemischer Altlasten, die als Generations-Verunreinigungen bezeichnet werden“, so Stephanie Lose.

Anregungen für Umweltministerin

Sie verweist darauf, dass die Region Mitteljütland und die Hauptstadtregion bereits Erfahrungen im Küstenschutz haben. Die Empfehlungen der Regionen, die Umweltministerin Lea Wermelin (Sozialdemokraten) zur Einarbeitung in den aktuell in der Planung befindlichen nationalen dänischen Klimaanpassungsplan überreicht worden sind, können über die Homepage regioner.dk unter „Nyheder“ unter dem Stichwort „Vandet kommer“ nachgelesen werden.

Die erst 2007 als Teilnachfolger der aufgelösten Ämter geschaffenen Regionen, deren Existenz nach den jüngsten Folketingswahlen offenbar gesichert ist, bemühen sich seit Jahren darum, neben ihrem Hauptaufgabengebiet, dem Gesundheitswesen, zusätzliche Kompetenzen zu erhalten.

Kommunen finanziell überfordert

Der Küstenschutz hat sich als ein Bereich erwiesen, der einzelne Kommunen wie Tondern finanziell überfordert, wenn es um Finanzierung beispielsweise von Seedeichen geht. Seit Jahren gab es Gerangel mit der Regierung, die seit Jahren nur häppchenweise Gelder für den kostspieligen Küstenschutz im jeweiligen Staatshaushalt verankert. Aktuelle Berechnungen zeigen, dass rund 470.000 Gebäude in Dänemark in den Überschwemmungs-Gefahrenzonen liegen. Ursache sind Sturmfluten entlang der Küsten und Überschwemmungen durch Starkregen auch im Binnenland.

Naturbasierte Konzepte erwünscht

In den Empfehlungen ist auch nachzulesen, dass „naturbasierte“ Konzepte gegen Überschwemmungen angestrebt werden, also keine Betonierung der Landschaft erwünscht ist. Ein Ziel sollte es sein, dass Innovation und wissenschaftliche Forschung in Sachen Überflutungsschutz gemeinsam entwickelt und genutzt werden.