100 Jahre Grenzziehung

Als Schleswig geteilt wurde

Als Schleswig geteilt wurde

Als Schleswig geteilt wurde

Vor 100 Jahren fand in der nördlichen Hälfte Schleswigs eine historische Volksabstimmung statt.

Nach dem von Dänemark verlorenen Krieg gegen Preußen und Österreich um die Herzogtümer Schleswig und Holstein von 1864 zerbrach der dänische Gesamtstaat; die beiden Territorien wurden zunächst unter die Verwaltung von Preußen und Österreich gestellt. Nach dem Sieg Preußens über Österreich im Krieg von 1866 annektierte das von Bismarck geführte Preußen die beiden Herzogtümer und fügte sie als Provinz in den preußischen Staat ein. Die Grenze zwischen Preußen (und dem späteren Deutschen Reich) und Dänemark bildete fortan die Nordgrenze des bisherigen Herzogtums Schleswig entlang des kleinen Flusses Königsau (Kongeå).

Identifikation als Frage der Gesinnung

Seither gab es im nördlichen und mittleren Teil Schleswigs, einem sprachlich-kulturellen Mischgebiet, eine nicht unerhebliche dänische Minderheit von etwa 140.000 bis 170.000 Personen, die allerdings in den kommenden Jahren durch Abwanderung deutlich schrumpfte, aber doch stets mit einem (kurze Zeit sogar zwei) Abgeordneten im Deutschen Reichstag vertreten war. Kennzeichnend für diese Region war (und ist), dass die nationale Identifikation vieler Menschen nicht anhand fester objektiver Kriterien wie z. B. Sprache, Schulbesuch, Religion festgestellt werden kann, sondern eine Frage der Gesinnung, des subjektiven Bekenntnisses ist und oft quer durch Familien oder Dörfer verläuft (Minderheit ist, wer will).

Nach Artikel 19 des Wiener Friedens von 1864 bestand für die Bevölkerung Nordschleswigs bis zum November 1870 ein Optionsrecht zugunsten der dänischen Staatsangehörigkeit; ihren Wohnsitz konnten die Optanten zwar behalten, verloren aber alle politischen Rechte. Von dieser Möglichkeit und auch der Auswanderung machten einige Tausend Personen Gebrauch; ihre Wiedereinbürgerung wurde nach jahrelangem Streit 1907 in einem Optanten-Vertrag geregelt.

Debatte um die Schleswigfrage

Auf starken Druck Frankreichs gelangte sodann der Artikel 5 in den Prager Frieden von 1866, der besagte, „dass die Bevölkerungen der nördlichen Distrikte von Schleswig, wenn sie durch freie Abstimmung den Wunsch zu erkennen geben, mit Dänemark vereinigt zu werden, an Dänemark abgetreten werden sollen“. Zu einer solchen Abstimmung und Teilung des Landes, die bei den internationalen Verhandlungen über die Schleswigfrage mehrfach zur Debatte stand, kam es jedoch vorerst nicht.

Die vollständige Durchführung des Nationalitätsprincips ist bekanntlich auf der dänischen Grenze ganz unmöglich, weil die Nationalitäten so gemischt sind, dass sich nirgends eine Grenze, die sie vollständig von einander sondert, ziehen lässt.

Otto von Bismarck

Der preußische Ministerpräsident Otto von Bismarck hatte in einer Rede im Preußischen Landtag am 20. Dezember 1866 im Blick auf die komplizierten Bevölkerungs- und Sprachverhältnisse in Nordschleswig zutreffend festgestellt: „Die vollständige Durchführung des Nationalitätsprincips ist bekanntlich auf der dänischen Grenze ganz unmöglich, weil die Nationalitäten so gemischt sind, dass sich nirgends eine Grenze, die sie vollständig von einander sondert, ziehen lässt; ...“

Kein Interesse an Volksabstimmung 1878

In einem 1878 getroffenen und zunächst geheim gehaltenen Abkommen zwischen Preußen und Österreich wurde dieser Artikel 5 wieder aufgehoben. Weder Preußen und schon gar nicht der Vielvölkerstaat Österreich-Ungarn mit seinen immer gravierender werdenden Nationalitätenproblemen hatten ein Interesse an der Durchführung einer solchen Volksabstimmung im nördlichen Schleswig. Ebenso wenig gab es in Dänemark die Bereitschaft, mit der Großmacht Preußen über einen Minderheitenschutz nach einer Teilung Schleswigs – etwa in Form eines Staatsvertrags – zu verhandeln.

Meinungsänderung erst 40 Jahre später

Zu einer Volksabstimmung über den Verlauf der deutsch-dänischen Grenze kam es erst 1920 unter ganz anderen politischen Umständen. Vor dem Hintergrund des von Präsident Woodrow Wilson (1856-1924) in seiner vielzitierten Rede vom 6. April 1918 in Baltimore („Vierzehn Punkte“) in sehr allgemeiner Weise verkündeten Prinzips des Selbstbestimmungsrechts der Nationen und der Kriegsniederlage des Deutschen Reiches im Ersten Weltkrieg postulierte der Versailler Vertrag vom 28. Juni 1919 in seinem Artikel 109: „Die Grenze zwischen Deutschland und Dänemark wird in Übereinstimmung mit dem Wunsche der Bevölkerung festgesetzt. Zu diesem Zwecke wird die Bevölkerung ... berufen, ihren Willen durch eine Abstimmung kundzutun, ...“.

Außer in Nordschleswig legte der Versailler Vertrag für das Gebiet des Deutschen Reiches Volksabstimmungen in Teilen Oberschlesiens, Ostpreußens und in dem von Belgien beanspruchten Eupen-Malmedy fest. Andere Nationalitätenkonflikte vor allem in Osteuropa versuchte man im Rahmen des neuen Völkerbundes – meist wenig erfolgreich – durch Minderheitenschutzverträge zu regeln.

Wunsch nach Wiederverinigung mit Dänemark

Wäre das Deutsche Reich als Sieger aus dem Ersten Weltkrieg hervorgegangen, hätte es höchstwahrscheinlich keine Grenzveränderung gegenüber Dänemark gegeben. Die Vertreter der in Nordschleswig lebenden Dänen und ihr Reichstagsabgeordneter Hans Peter Hanssen (1862-1936) verlangten jedoch gegenüber der Reichsregierung eine Wiedervereinigung mit Dänemark. Obgleich die dänische Regierung nach außen hin nicht von ihrer seit dem Kriegsbeginn verfolgten strikten Neutralitätspolitik abweichen wollte, ließ sie doch im Oktober 1918 Berlin die Anregung übermitteln, Deutschland möge selbst die Initiative zu einer Regelung der Nordschleswigfrage ergreifen und eine Volksabstimmung ermöglichen.

Die kaiserliche Reichsregierung unter ihrem letzten Kanzler Prinz Max von Baden scheute sich jedoch, trotz mancher taktischer Überlegungen Separatverhandlungen mit Dänemark aufzunehmen, wohl um in der labilen Situation des Reiches nicht vorab schon einen – wenn auch kleinen – Teil des Reichsgebietes preiszugeben. Wohl aber wurde Kopenhagen versichert, dass das Selbstbestimmungsrecht auch in Nordschleswig zur Anwendung kommen sollte, obgleich hierauf keinerlei Rechtsanspruch bestünde. Bei den deutschen Parteien war das bisher völkerrechtlich nicht verankerte Prinzip des nationalen Selbstbestimmungsrechts sehr umstritten.

Die stärksten Befürworter fanden sich auf Seiten der mit skandinavischen Parteifreunden besonders eng verbundenen Sozialdemokraten und vor allem der Unabhängigen Sozialdemokraten. Viele Bedenken bis hin zur Ablehnung gab es bei den bürgerlichen Parteien, den Konservativen und dem Zentrum. Unklar war, ob nur unter fremder Herrschaft lebende Nationen oder auch die vielen nationalen Minderheiten Anrecht auf nationale Selbstbestimmung hätten.

Nordschleswig-Frage auf der Tagesordnung

Nachdem die Nordschleswig-Frage von den Siegermächten auf die Tagesordnung der am 18. Januar 1919 beginnenden Versailler Friedenskonferenz gesetzt worden war, hatte Deutschland allerdings keine aktive Mitwirkungsmöglichkeit bei ihrer Lösung mehr. Der am 28. Juni 1919 unterzeichnete Versailler Vertrag legte – nach Anhörung von Vertretern Dänemarks – zwei verschiedene Abstimmungszonen fest. Ihre Grenzen waren so bestimmt worden, dass in der ersten (nördlichen) Zone von vornherein eine Stimmenmehrheit zugunsten Dänemarks zu erwarten war, zumal hier alle Stimmen en-bloc für die gesamte Zone gewertet werden sollten.

Die Südgrenze der ersten Zone, also der Verlauf der künftigen deutsch-dänischen Staatsgrenze, war bereits um 1900 von dem Historiker, Lehrer und später von Kopenhagen als Grenzsachverständigen herangezogenen Hans Victor Clausen (1861-1937) nach den von ihm eingehend erforschten Sprachverhältnissen markiert worden. Die Aufsicht und Durchführung des Referendums oblag der oftmals in ihren Entscheidungen parteiisch taktierenden Internationalen Schleswig-Kommission, der u. a. der französische Diplomat und berühmte Schriftsteller Paul Claudel (1868-1955), zu jener Zeit Gesandter in Kopenhagen, angehörte.

Abstimmung in zwei Zonen

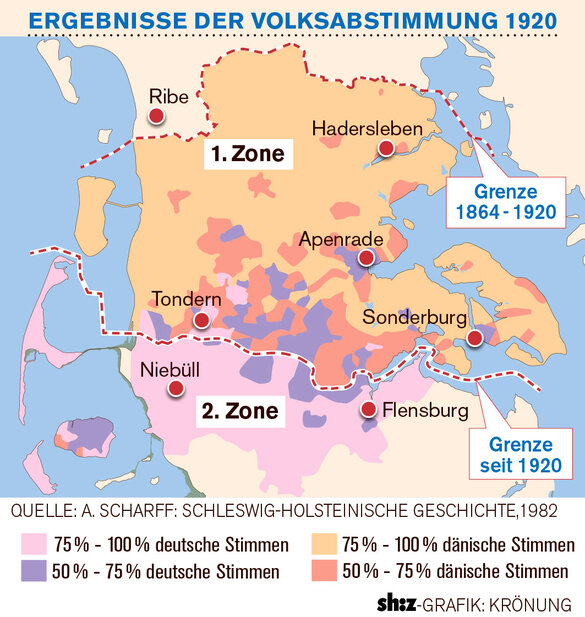

Abstimmungsberechtigt waren alle Personen, die vor dem 1. Januar 1900 in einer der beiden Zonen geboren waren, dort seit 1900 lebten oder vor 1900 ausgewiesen wurden. Die Abstimmung in der nördlichen Zone (Nordschleswig) fand am 10. Februar 1920 statt. 75 Prozent der Abstimmenden (75.431 gegenüber 25.329 Stimmen für Deutschland) entschieden sich für die Zugehörigkeit ihres Abstimmungsgebiets zu Dänemark.

Einen Monat später, am 14. März 1920, als zur gleichen Zeit in Berlin der Kapp-Putsch begann, votierte die Mehrheit in der zweiten, mittleren Zone (Mittelschleswig) mit 80 Prozent für den Verbleib bei Deutschland (51.724 gegenüber 12.800 Stimmen für Dänemark). In dieser zweiten Zone wurde nach einem anderen Modus, nämlich gemeindeweise entschieden. In keiner Gemeinde fand sich jedoch eine Mehrheit für den Anschluss an Dänemark.

Flensburg Teil der zweiten Zone

Besonders enttäuscht waren viele in Dänemark, dass die größte Stadt in der Region, Flensburg, in der die meisten Angehörigen der dänischen Minderheit lebten, in die zweite Zone einbezogen wurde und demzufolge nicht an Dänemark fiel. In dieser Stadt votierten jedoch 27.081 Abstimmungsberechtigte für den Verbleib bei Deutschland (8.944 entschieden sich für Dänemark).

Die dänische Regierung war in klarer Einschätzung der Lage daran interessiert, die zu erwartende deutsche Minderheit wegen möglicher zukünftiger Grenzrevisionsbestrebungen möglichst klein zu halten. Auf deutscher Seite wurde bitter vermerkt, dass sich in der ersten Zone in einzelnen Gemeinden Mehrheiten für den Anschluss an Deutschland ergeben hatten, so z. B. in den kleinen Städten Aabenraa/Apenrade, Sonderburg/Sonderburg, Hoyer/Højer und Tondern/Tønder. Die Beteiligung der stimmberechtigten Bevölkerung war in beiden Zonen mit 90 Prozent sehr hoch und angesichts der enorm aufgeheizten Stimmung verständlich. Die weitergehende Forderung einer radikal-nationalistischen Gruppierung in Dänemark nach einer dritten Abstimmungszone in „Südschleswig“, die kurzzeitig in Versailles erwogen wurde, fand im Friedensvertrag keine Berücksichtigung.

Ergebnis: Zwei nationale Minderheiten

Ergebnis dieser Volksabstimmung war also ein Grenzverlauf, der das Gebiet des ehemaligen Herzogtums Schleswig erstmals teilte und nunmehr zwei nationale Minderheiten unterschiedlicher Größe schuf, nämlich eine dänische Minderheit südlich der neuen Grenze von etwa 10.000 Personen und eine größere deutsche Minderheit im Umfang von ca. 30.000 Personen nördlich davon.

Die neue Grenze zerschnitt traditionelle Wirtschaftsräume, vor allem die Stadt Flensburg verlor einen großen Teil ihres wirtschaftlichen Hinterlandes. Doch auch bei einem anderen, für das Deutsche Reich etwas günstigeren Grenzverlauf, wie sie der Schleswig-Sachverständige des Auswärtigen Amtes, der Theologe Johannes Tiedje (1879-1946), vergeblich vorgeschlagen hatte, wären auf beiden Seiten der Grenze zwei annähernd gleich große Minderheiten zurückgeblieben. Insgesamt erhielt Dänemark nach den beiden Abstimmungen des Jahres 1920 ein Gebiet von 4.000 km² mit ca. 163.000 Einwohnern zugesprochen.

Auseinandersetzungen zwischen Deutsch und Dänisch

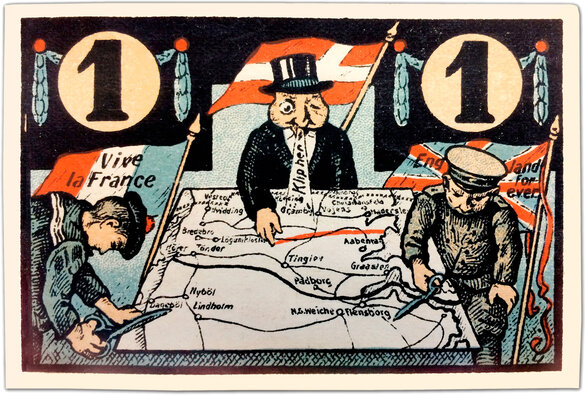

Die Volksabstimmungen in Nordschleswig riefen in der vorübergehend unter alliierte Kontrolle gestellten Abstimmungsregion eine erbitterte Auseinandersetzung zwischen „Deutsch“ und „Dänisch“ hervor. Betrachtet man die damaligen Reden, Presseartikel, Abstimmungsplakate und Flugblätter, so kann man es kaum fassen, mit was für nationalistischen, ja chauvinistischen Parolen die Vertreter der verschiedenen Volksgruppen und die Presse aufeinander losgingen.

Das dabei verwendete Vokabular mutet uns heute nach einhundert Jahren fremd an; es wurde um das deutsche bzw. dänische „Volkstum“, um jede einzelne Stimme gerungen, die dem eigenen Staat verloren gehen könnte. Es ging um die „nationale Abwehr“ von Werbekampagnen des Gegners, um Verrat am eigenen Volk. In der aufgeheizten Stimmung wurde alles versucht, um die nicht mehr in den beiden Zonen lebenden Stimmberechtigten zur Abgabe ihres Votums zu bringen. Die Auseinandersetzungen dieser Monate gehören sicher zu den unerfreulichen Abschnitten der deutsch-dänischen Beziehungen.

Grenze als „Schmach“ des Versailler Vertrages

Während die offizielle Außenpolitik der dänischen Kabinette ungeachtet ihrer wechselnden Parteienzusammensetzung keinen Zweifel an der Anerkennung der 1920 gezogenen und bis heute geltenden Grenzlinie aufkommen ließ und gegenüber der deutsche Volksgruppe eine verständnisvolle, liberale Haltung entwickelte, gab es bei den Minderheiten, den die jeweiligen Gruppen im Grenzland unterstützenden Grenzverbänden und nationalistischen politischen Kreisen noch längere Zeit Revisionsbestrebungen, die zu vielen politischen Irritationen führten.

Da es sich um kleine Minderheiten handelte, ging von ihnen jedoch faktisch keine Bedrohung der neuen Grenze aus. Belastend für diese Grenze war es, dass sie aus der Sicht der deutschen Öffentlichkeit einen Teil der „Schmach“ des Versailler Vertrages darstellte, der man sich nach und nach entledigen wollte.

Nicht nur deswegen, sondern aus prinzipiellen Gründen lehnte es die dänische Regierung fortan stets ab, mit Deutschland einen völkerrechtlich bindenden Vertrag über die Rechte der beiden Minderheiten zu schließen: Dänemark fürchtete hierdurch eine Einmischung des größeren und stärkeren Nachbarn in die inneren Angelegenheiten des eigenen Landes. Und es verwies darauf, dass in einem Staat mit demokratischer Verfassung und garantierten Grundrechten für alle Bürger besondere Minderheitenschutzrechte – gar nicht notwendig seien.

Langer Weg zum Minderheitenschutz

Bis zu dem heute vielfach zitierten „Modellfall“ der Minderheitenregelung im Grenzland Schleswig, die erst seit 1955 mit den Bonn-Kopenhagener Minderheitenerklärungen durch die Regierungen in Bonn, Kiel und Kopenhagen realisiert werden konnte, war es allerdings noch ein langer Weg. Nach der Volksabstimmung von 1920 ging es zunächst um die finanzielle und moralische Unterstützung der beiden Minderheiten durch die jeweiligen Regierungen der Mutterländer und die Schaffung bzw. Ausgestaltung eines Minderheitenschutzrechts vor allem im Bereich der Sprache und des Schulwesens.

Bis zum Beginn des Zweiten Weltkriegs ging die Zahl der sich zu den Minderheiten bekennenden Menschen mehr und mehr zurück. Eine sehr große Belastung erfuhren die beiderseitigen Beziehungen durch die Besetzung Dänemarks durch die deutsche Wehrmacht in den Jahren von 1940 bis 1945. In dieser Zeit gerieten größere Teile der deutschen Minderheit in eine zwielichtige Rolle hinsichtlich der Unterstützung des Nationalsozialismus und der Kollaboration mit den Besatzern.

Nach dem Zweiten Weltkrieg

Und als kurz nach dem Zusammenbruch des Dritten Reiches die dänische Minderheit südlich der Grenze vorübergehend auf ein Vielfaches im Vergleich zu ihrem Umfang vor 1933 anwuchs, schien der „Grenzkampf“ von Neuem auszubrechen. Erst als sich die politischen und sozialen Verhältnisse auf beiden Seiten der Grenze wieder normalisierten, gelang eine allmähliche Verständigung sowohl auf nationaler Ebene als auch der Region vor Ort. Seither stellen die beiden Minderheiten keinen Konfliktfall mehr dar, sondern gelten als Bereicherung dieser zunehmend auf Kooperation und Ausgleich setzenden Grenzregion im Norden Deutschlands.

Der Verfasser hat 1981 in Kiel über die Minderheitenpolitik der schleswig-holsteinischen Landesregierung promoviert und war bis 2019 an der Universitätsbibliothek Tübingen tätig.