Gemeinsame Geschichte

Deutsch-dänische Suche nach verschütteten 1920-Aspekten

Deutsch-dänische Suche nach verschütteten 1920-Aspekten

Deutsch-dänische Suche nach verschütteten 1920-Aspekten

Diesen Artikel vorlesen lassen.

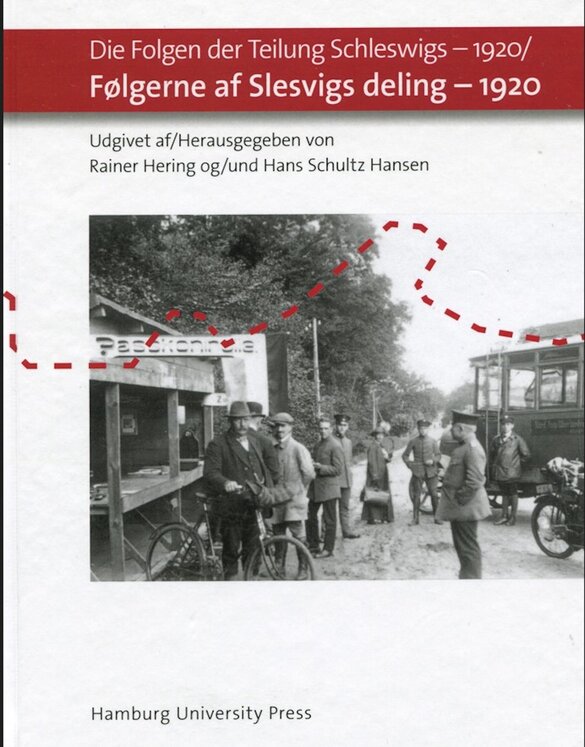

Das Buch des Reichsarchivs Apenrade und des Landesarchivs Schleswig-Holstein, „Die Folgen der Teilung Schleswigs 1920/Følgerne af Slesvigs deling 1920“ liefert Wissen zu Ursachen des lange angespannten deutsch-dänischen Verhältnisses. Carl Christian Jessen kritisiert die „kirchliche Teilung Schleswigs“ als Missachtung der dortigen Kirchentradition.

Im September ist im Rahmen einer Kooperation des Landesarchivs Schleswig-Holstein und des Reichsarchivs in Apenrade (Rigsarkivet Aabenraa) anlässlich des 100-jährigen Bestehens der heutigen deutsch-dänischen Grenze das Buch „Die Folgen der Teilung Schleswigs 1920/Følgerne af Slesvigs deling 1920“, erschienen.

Deutsch-dänisches Gemeinschaftswerk

Es ist ein Gemeinschaftswerk des Reichsarchivs Apenrade und des Landesarchivs Schleswig-Holstein. Die schleswig-holsteinische Ministerin für Bildung, Wissenschaft und Kultur, Karin Prien (CDU), würdigt in ihrem Vorwort das heute beispielhafte Zusammenleben von Deutschen und Dänen im Grenzgebiet, wo sich aus dem Gegeneinander ein Miteinander entwickelt habe. Das Buch mit einer Würdigung der Folgen der Teilung des ehemaligen Herzogtums im Jahre 1920 zeige, dass sich die beteiligten deutschen und dänischen Institutionen, sich bereits vor Jahrzehnten bei der Teilung der für die gemeinsame deutsch-dänische Geschichte bedeutsamen Archivalien um die grenzüberschreitende Zusammenarbeit verdient gemacht haben.

Das Buch mit Beiträgen dänischer und deutscher Autorinnen und Autoren lenkt den Blick auf eine Reihe von Aspekten der Grenzziehung, die im Rahmen der vielen Veranstaltungen, Veröffentlichungen und Feierlichkeiten nicht immer thematisiert worden sind.

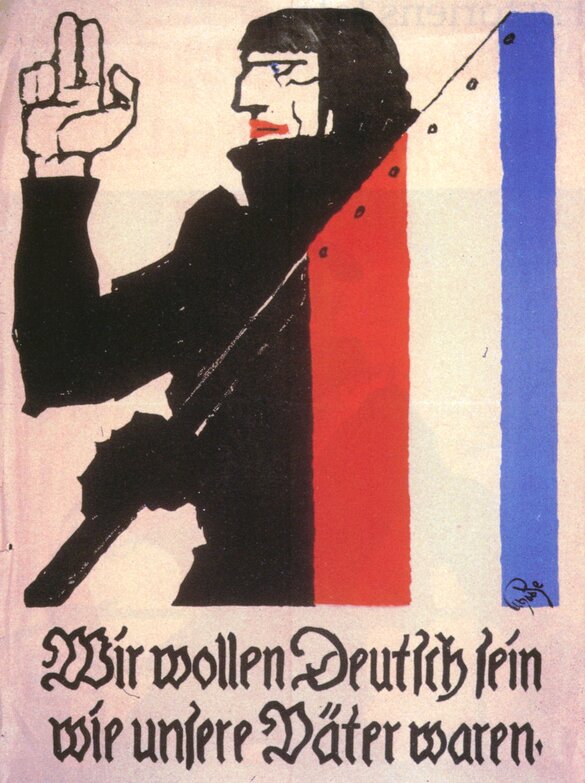

Grenzpropaganda und „blutende Grenze“

Unter dem Titel „Unser Kampf gilt der blutenden Grenze“ weisen Martin Göllnitz und Caroline E. Weber auf die heute kaum noch im Bewusstsein der Menschen zu findende große Bedeutung der als ungerecht empfundenen Volksabstimmungen und der neuen Grenzziehung 1920 im politischen Alltag „Rest-Schleswig-Holsteins“ in der 1920er und 1930er-Jahren hin. Berichtet wird über die Instrumentalisierung der Hoffnung auf eine Grenzrevision und Wiedervereinigung Nordschleswigs mit Schleswig-Holsteins durch die Nationalsozialisten. Und auch wird dargestellt, dass die „versprochene“ Grenzrevision vom NS-Regime nach der Besetzung Dänemarks durch deutsche Truppen von der Tagesordnung verschwand.

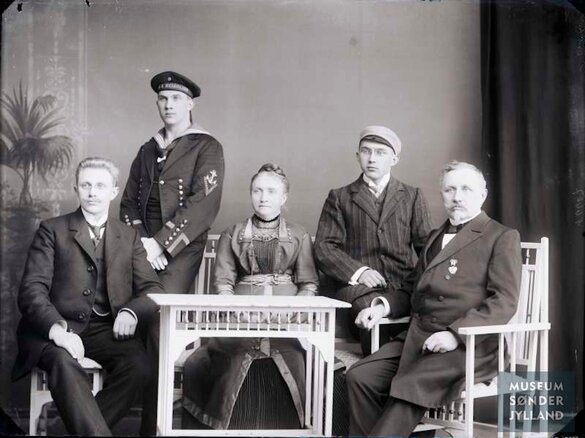

Jörg Rathjen befasst sich mit dem nach langwierigen Verhandlungen durchgeführten deutsch-dänischen Archivalientausch nach 1920. Der Beitrag gibt einen guten Einblick in die Gedankenwelt der Beteiligten in Deutschland und Dänemark. So wird erwähnt, dass es lange ein Tauziehen um Material aus dem 18. Jahrhundert gab, das unter anderem die Sonderrolle Schleswigs belegt, die im 19. Jahrhundert den damals entfachten nationalistischen Streit beschäftigte. Bettina Diom stellt persönliche Zeugnisse aus der Zeit des Grenzkampfes und der Abstimmungen 1920 vor, die im Landesarchiv verwahrt werden. Dazu zählen auch Gegenstände, die der spätere preußische Regierungsbeamte Georg Jessen, geboren in Sollwig (Solvig) im heute dänischen Bereich am Abstimmungstag in Tondern (Tønder) am 10. Februar 1920 mit sich führte.

Eingliederung Nordschleswig nach Strategie

Der Forschungsleiter Hans Schultz Hansen klärt in seinem Beitrag „Strategien für die Eingliederung Nordschleswigs in Dänemark“ darüber auf, dass schon vor der Festlegung der neuen Grenze nach den Volksabstimmungen im Februar und März 1920 zwischen der dänischen Regierung, dem Spitzenmann der dänischen Schleswiger H. P. Hanssen und dem vertraulich operierenden „Krieger-Ausschuss“ zur Vorbereitung einer „Wiedervereinigung“ eines Teils Schleswigs mit dem Königreich Einvernehmen herrschte, dass auf keinen Fall an Prinzipien des bis 1864 bestehenden Herzogtums Schleswigs angeknüpft werden sollte.

Das hieß, dass dem Gebiet südlich der Königsau, das voraussichtlich dänisch werden würde, politisch oder verwaltungsmäßig kein Sonderstatus gewährt werden sollte. Schultz Hansen zitiert aus dem Tagebuch König Christian X. Ende 1918, dass dieser offenbar anfangs Vorstellungen hatte, aufgrund der „Erbansprüche“ des dänischen Königshauses könnte das gesamte ehemalige Herzogtum bis zur Eider mit Dänemark vereinigt werden. Regierungschef Zahle und H. P. Hanssen setzten sich durch, nur eine per Volksabstimmung legitimierte „Heimkehr“ dänischsprachiger und dänisch gesinnter Nordschleswiger mithilfe von Bestimmungen des Versailler Friedensvertrags ins Königreich anzustreben.

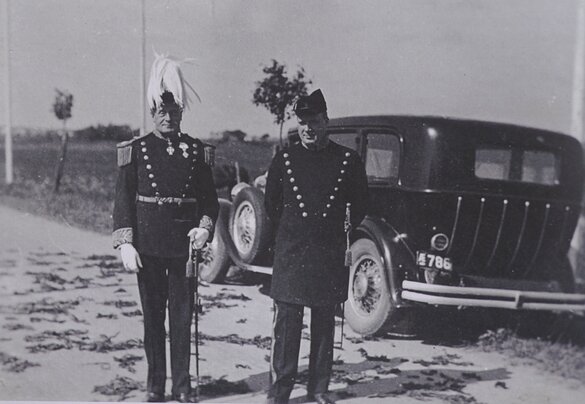

Schultz Hansen erläutert, dass dieses Verfahren auch mit dem Bestreben verknüpft war, dem seit Juni 1920 unter dänischer Administration stehenden Nordschleswig so weit wie in der Praxis möglich keinen Sonderstatus einzuräumen. Dies sollte eine Zielsetzung der neu entstehenden deutschen Minderheit werden und wurde zu Zeiten der Wirtschaftskrise in der 1920er und 1930er-Jahren auch von unzufriedenen dänischen Agrarkreisen in Nordschleswig aufgegriffen. Schultz Hansen nennt interessante Beispiele, in denen sich die dänische Ausrichtung auf einen einheitlichen dänischen Nationalstaat in Nordschleswig bemerkbar machte. Einmal in den Bemühungen, die neue Grenze spürbar zu machen, was in den ersten Jahren die Passage der Menschen erschwerte, deren oftmals familiär engen Bindungen darunter litten.

Grenze sollte nicht verbinden

Morten Andersen nennt in seinem Beitrag „Die spürbare Grenze“ viele Details der Hintergründe vieler deutsch-dänischer Streitigkeiten, die nach 1920 beispielsweise auch die Verbindung der Insel Sylt mit Deutschland beeinträchtigte. Bis 1927 bestand nur die Schiffsverbindung Munkmarsch-Hoyerschleuse und Reisende konnten nur in „Korridorzügen“ das deutsche Staatsgebiet in Süderlügum erreichen.

Auch die Zuordnung der neuen Ämter war nicht zufällig. So wurde der stark dänisch geprägte Amtsbezirk Hvidding, der zuvor zum Kreis Hadersleben (Haderslev) gehörte, dem Amt Tondern (Tønder) zugeordnet, um dort die ausgeprägt im Bereich der Wiedaustadt und Hoyer (Højer) fortbestehende deutsche Dominanz zu vermindern. Auch die Namensgebung war von nationalen Überlegungen geprägt. Statt „Nordslesvig“ (Nordschleswig), wie der dänische geprägte Nordteil des Gebiets des einstigen Herzogtums Schleswig auch in dänischen Kreisen genannt wurde, der 1920 mit Dänemark vereinigt wurde, hieß das Gebiet nach der Übertragung der Souveränität von Deutschland an Dänemark offiziell „de sønderjyske landsdele“. Damit sollte unterstrichen werden, dass es sich um einen Teil des Königreiches handelte und nicht um eine eigenständige Provinz, so Staatsminister Neergaard im Jahre 1920. Später setzte sich aber der Name „Sønderjylland“ durch, der historisch betrachtet allerdings auch den Bereich bis zur Eider umfasste.

Der Historiker Jørgen Witte stellt in seinem Beitrag das nur vorübergehend eingerichtete Ministerium für „sønderjyske Anliggender“ unter Leitung H. P. Hanssens vor.

Zweisprachige kommunale Schulen bis 1945

Sehr lesenswert ist der Beitrag Erik Nørrs über die zweisprachigen Schulen in den nordschleswigschen Grenzgemeinden nach 1920. Erläutert wird das Recht auf die Einrichtung deutscher Abteilungen in den kommunalen Schulen des seit Juni 1920 unter dänischer Verwaltung stehenden Nordschleswig. In deutsch geprägten Orten wie Hoyer (Højer), Ruttebüll (Rudbøl) und Seth-Uberg (Sæd-Ubjerg) wurden deutsche Abteilungen ohne Votum eingerichtet.

Es gab aber bald Streit, weil die deutsche Minderheit in den deutschen Schulabteilungen Unabhängigkeit gegenüber den dänischen Schulbehörden forderte. Wo man sich nicht durchsetzen konnte, wurden deutsche Privatschulen gegründet. Im Amt Tondern existierten neunzehn kommunale Schulen mit deutschen Zweigen, deren Ende spätestens nach der Befreiung Dänemarks von der deutschen Besetzung kam. In kleinen Schulen wurde mitunter improvisiert.

Auch Kooperation im Fachunterricht

Dort erhielten auch die dänischen Kinder Rechenunterricht auf Deutsch, die deutschen Kinder hatten Geschichte und Erdkunde auf Dänisch. Eine positive Rolle zugunsten der deutschen Minderheit spielte der Tonderner Amtsschulbeauftragte Nicolai Svendsen. Erik Nørr schreibt über den Schulalltag: „An mehreren Orten teilten sich die dänischen und deutschen Kinder die Räumlichkeiten und den Spielplatz beziehungsweise Pausenhof. Abgesehen von kleineren Reibereien und manchmal Rangeleien zwischen den dänischen und deutschen Kindern führte der gemeinsame Schulgang in der Regel nicht zu Problemen.“ Das galt auch für den Umgang der Lehrkräfte miteinander.

Weigerung, sich zu grüßen

Als Ausnahme wird Hoyer vorgestellt, wo das 1905 erbaute Schulgebäude auch zwei Lehrerwohnungen umfasste. Einer der dort untergebrachten deutschen Lehrer musste nach 1920 seine Unterkunft räumen. Die Sache ging bis ins Unterrichtsministerium nach Kopenhagen, erst danach konnte der dänische Hauptlehrer eine Wohnung beziehen.

„Anschließend ging es um die Frage, wer am Abend die Haustür abschließen sollte, was seitens der Schulkommission mit deutscher Mehrheit dem dänischen Lehrer auferlegt wurde. Nicolai Svendsen war mehrmals zu Schlichtungsgesprächen in Hoyer, aber die Sache wurde insofern durch die Parteien erschwert, als diese sich weigerten, einander zu grüßen“, so Nørr. Eine Beilegung der Zwistigkeiten ergab sich erst, als beide Hauptlehrerstellen mit neuen Leuten besetzt wurden.

Grenzrevisionsforderungen der deutschen Minderheit

Über die Grenzrevisionsforderungen der deutschen Minderheit, aber auch deren Integration in die dänische Gesellschaft berichtet Henrik Becker-Christensen in seinem Beitrag. Dabei erläutert der Fachmann für die Geschichte der deutschen Nordschleswiger auch das Vordringen des Nationalsozialismus in die Reihen der Minderheit, deren Hoffnungen auf ein „Heim ins Reich“ nach der Besetzung Dänemarks durch die Wehrmacht aber unerfüllt blieb. Krisenbewegungen in Nordschleswig beleuchtet Leif Hansen Nielsen in einem weiteren Text, die teils durch internationale Wirtschaftskrisen, aber auch durch wirtschaftliche Besonderheiten in Nordschleswig beflügelt wurden. 1945 wurden die Grenzrevisionsforderungen mit der Loyalitätserklärung des neu gegründeten Bundes Deutscher Nordschleswig gegenüber dem dänischen Staat zu den Akten gelegt.

Die kirchliche Teilung Schleswigs nach 1920

Von besonderem Interesse dürfte für Leserinnen und Leser der Beitrag von Carl Christian Jessen unter dem Titel „Gesamtgemeinde und Kirchenordnung – die kirchliche Teilung Schleswigs“ sein. Er ist sehr aktuell vor dem Hintergrund des bevorstehenden 100-jährigen Bestehens der Nordschleswigschen Gemeinde.

Der Autor, der unter anderem eine Biografie über den Schleswiger Bischof Kaftan geschrieben hat, liefert in seinem Beitrag kritische Anmerkungen zur nach seiner Meinung dänischen Missachtung der Kirchentradition einer Schleswiger Kirchenverfassung im Anschluss an die Grenzziehung 1920. Damit geht er auf Vorgänge ein, die 1923 zur Gründung der deutschen „Nordschleswigschen Gemeinde“ geführt haben. Jessen stellt die Pfarrerabstimmungen vor, die es den Kirchengemeinden überließ, ob ihre Pastoren auch nach dem Übergang Nordschleswigs nach Dänemark weiter im Amt bleiben sollten. Er berichtet, dass 36 von 42 Pastoren weiter tätig blieben, was Jessen als Ausdruck des Selbstbewusstseins und der Eigenständigkeit der schleswigschen Gemeinden wertet. Er stellt aber auch Johannes Tonnesen vor, der Nordschleswig in Richtung Schleswig-Holstein verließ, nachdem er als Pastor in Hellewatt (Hellevad), der von der Gemeinde bestätigt worden war, erleben musste, dass die dänische Kirchenleitung es nicht wünschte, beide Nationalitäten in Nordschleswig anzuerkennen und eine Zusammenarbeit mit den deutschen Pfarrern verweigerte.

Als weiteres Persönlichkeit stellt Jessen Pastor Jürgen Braren vor, der von 1925 bis 1943 als Pastor der Volkskirche in Hoyer amtierte und mit seinem Anspruch scheiterte, im mehrheitlich deutschen Ort auch den dänischen Teil der Gemeinde zu bedienen. Braren wendete sich auch gegen die Gründung deutscher Freikirchen und schrieb: „Eine völlige Danisierung beziehungsweise Germanisierung zerstört das typisch schleswigsche Element, die Zweisprachigkeit – ich habe versucht, mit einem umfassenden, aber gewagten Ausdruck Zweiströmigkeit zu verdeutlichen.“

Das 495 Seiten starke Buch mit zahlreichen Fotos illustriert. Es kostet in Dänemark 348 Kronen im Buchhandel, in Deutschland 49,80 Euro.