50 Jahre EU: Einer wird gewinnen

Sozialer Frauendienst, ungarische Tränen und alte Bekannte

Der Soziale Frauendienst, ungarische Tränen und alte Bekannte

Sozialer Frauendienst, ungarische Tränen und alte Bekannte

Diesen Artikel vorlesen lassen.

23 Prozent aller Dänen wollten 1949 auswandern. Als die letzten Rationierungsmarken und Restriktionen nach Besatzung und Krieg 1952/1953 abgeschafft wurden, waren die meisten jedoch im Lande geblieben – in der Hoffnung auch auf wirtschaftlich bessere Zeiten. Doch erst einmal kam 1956 alles ganz anders.

Die Aufnahme der Bundesrepublik Deutschland in die Nato sowie die parallel dazu verabschiedeten Bonn-Kopenhagener Minderheitenerklärungen im März 1955 hatten einen großen, scheinbar unüberwindbaren bilateralen Stein aus dem Wege gerollt: Nun konnte man sich in Kopenhagen auf die europäische Herausforderung einstellen, die die wirtschaftliche Zukunft des Landes entscheidend beeinflussen sollte.

Doch grau ist alle Theorie, es kam wieder einmal ganz anders.

Im kommunistischen Ungarn gab es einen Volksaufstand in den Tagen vom 23. Oktober bis zum 4. November 1956, der durch den Einmarsch sowjetischer Truppen blutig niedergeschlagen wurde. Bereits am 16. November hatte die Rote Armee Kontrolle über das ganze Land und eine moskautreue Regierung eingesetzt.

Zwei Konflikte prägten 1956

Die gesamte internationale Lage verschärfte sich fast gleichzeitig durch einen zweiten Krieg, als es zu einem bewaffneten Konflikt um den Suez-Kanal kam, den der ägyptische Präsident Nasser verstaatlichen wollte.

Mit seinen Plänen löste er britisch-französische Luftangriffe am 31. Oktober 1956 auf ägyptische Flugplätze und Städte aus. Am 5. November 1956 begann der Vormarsch britisch-französischer Expeditionsstreitkräfte mit der Landung von Fallschirmjägern unter anderem in Port Said.

Während die internationalen Proteste gegen den sowjetischen Einmarsch in Ungarn ohne große Wirkung verhallten, zwang der amerikanische Präsident Eisenhower durch UNO-Sanktionen – übrigens gemeinsam mit der Sowjetunion – England und Frankreich zum Einlenken und Rückzug: Nasser hatte sich am Suez durchgesetzt.

Folgen für Dänemark

Für Dänemark hatten diese beiden bewaffneten Konflikte erhebliche Folgen. Außenpolitisch wurde der dänischen Regierung nun mit aller Deutlichkeit klargemacht, dass sich der Kreml militärisch in Europa nicht zurückhielt, wenn eigene Interessen auf dem Spiel standen.

Mit anderen Worten: Die Wichtigkeit des militärischen Schutzes durch die Nato wurde nun in Kopenhagen nicht mehr in Zweifel gezogen, zumal selbst der führende Kommunist Aksel Larsen sich von der russischen Aggression distanzierte.

Die Art und Weise, wie russische Panzer in den Straßen von Budapest jeden demokratischen Widerstand überrollten, weckte im dänischen Volk ein starkes Gefühl an spontaner Hilfsbereitschaft für die rund 200.000 Ungarn, die aus ihrem Land in den Westen geflüchtet waren.

Werbung mit dänischem Klima

Dänemark schickte einen Sonderzug nach Wien, um dort Flüchtlinge für Dänemark aufzunehmen; rund 1.000 wurden von der Regierung als Ziel angegeben.

Auf dem Bahnhof in Wien wussten viele Ungarn nichts über Dänemark, aber via Lautsprecher wurde ihnen mit metallischer Stimme über die Bahnsteige hinweg Folgendes berichtet: Das Klima in Dänemark entspricht dem des mittleren Englands, der Winter sei zwar milder als in Ungarn, doch der Sommer in Dänemark nicht so warm wie in Ungarn.

Außerdem wurde ihnen so schnell wie möglich eine Arbeitsgenehmigung versprochen.

„Danicaekspressen” von Wien

Der Zug – „Danicaekspressen” getauft – verließ am 30. November nachts den Bahnhof Wien, ohne jedoch alle mitnehmen zu können, die Dänemark als Fluchtziel genannt hatten.

Am nächsten Tag passierte der Zug die deutsch-dänische Grenze und rollte kurz nach 20 Uhr in den Bahnhof Pattburg ein, wo Polizisten und Zöllner die ungarischen Flüchtlinge am Abteilfenster begrüßten.

Es gab warmen Tee, herzliche Worte des Willkommens, und auf dem Bahnhofsgelände erklangen sogar vertraute ungarische Rhapsodie-Klänge – es war die ungarische Rhapsodie Nr. 2 von Franz Liszt –, um ihnen die Ankunft so gut wie möglich zu erleichtern.

Nationalhymnen am Bahnhof

Eine Stunde später kam ein zweiter Sonderzug aus Wien – ebenfalls mit rund 460 Passagieren. Es wurde die dänische Nationalhymne gespielt, und spontan stimmten alle auf dem Bahnhof anwesenden rund 1.000 Ungarn das Lied „Gott bewahre Ungarn“ an, das von den Kommunisten verboten worden war.

Es flossen an diesem Abend nicht nur ungarische Tränen in Pattburg.

Anschließend wurden die Ungarn dann in verschiedene Flüchtlingslager im Lande verteilt, ein Zug mit 540 Flüchtlingen fuhr Richtung Seeland, und der zweite Zug rollte in Richtung Norden, nachdem zuvor 80 Ungarn in Pattburg ausgestiegen waren, um zunächst in Kollund untergebracht zu werden.

Große Hilfe durch den Sozialen Frauendienst

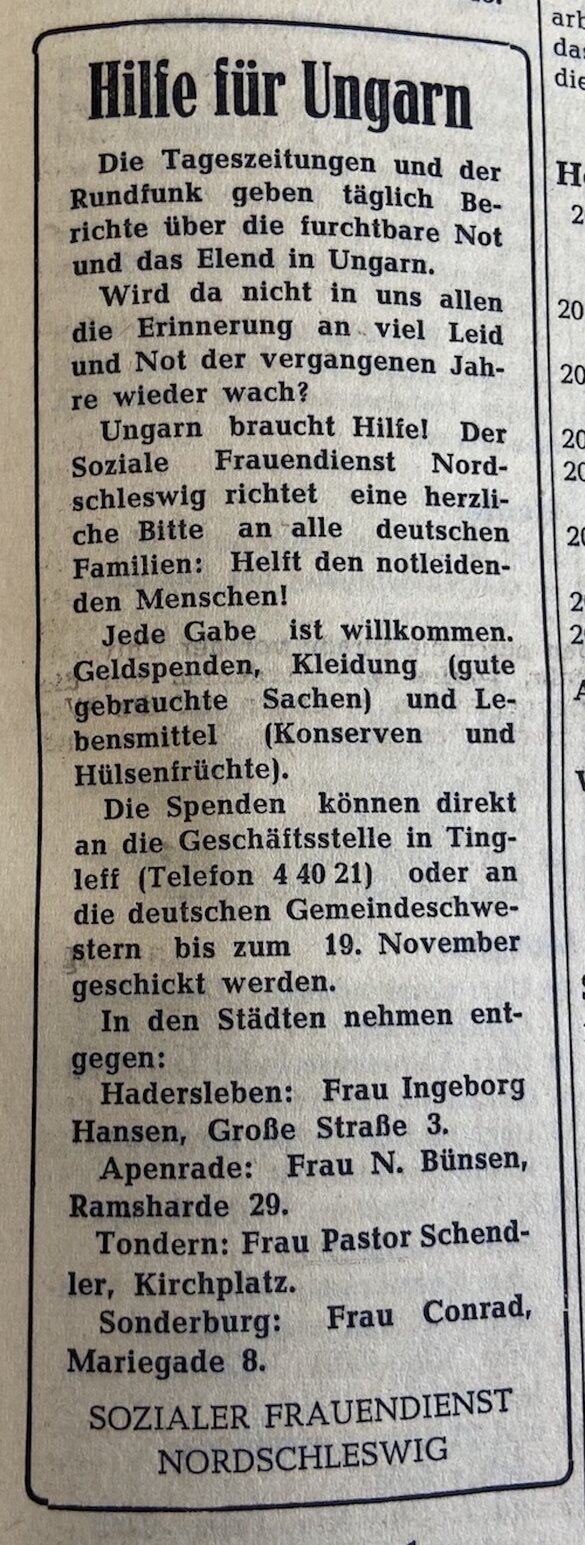

Die Hilfsbereitschaft kannte keine Grenzen – auch nicht beim „Sozialen Frauendienst Nordschleswig“. In einer Anzeige war bereits am 3. November im „Nordschleswiger“ zu Spenden für die Ungarn-Hilfe aufgerufen mit dem folgenden Hinweis:

„Die Tageszeitungen und der Rundfunk geben täglich Berichte über die furchtbare Not und das Elend in Ungarn. Wird da nicht in uns allen die Erinnerung an viel Leid und Not der vergangenen Jahre wieder wach? Ungarn braucht Hilfe. Jede Gabe ist willkommen. Geldspenden, Kleidung (gute gebrauchte Sachen) und Lebensmittel (Konserven und Hülsenfrüchte).“

Insgesamt brachte diese Sammlung 1.209 Kilogramm Kleidung für Ungarn.

Deutsch-dänischer Pressestreit

Der blutige russische Einmarsch gab aber auch Anlass zu einem heftigen deutsch-dänischen Pressestreit, denn die Haderslebener Zeitung „Dannevirke“ verglich in einem Kommentar den russischen Einmarsch in Ungarn mit dem deutschen Einmarsch am 9. April 1940 in Dänemark.

„Der Nordschleswiger“ reagierte scharf auf diesen Vergleich. Unter der Überschrift „Von allen guten Geistern verlassen“ hieß es:

„Über Geschmack lässt sich bekanntlich nicht streiten, aber hier hat man anscheinend jeden gesunden Maßstab verloren, denn auch Dannevirke wird wissen, dass die Ungarn heute Gott auf den Knien danken würden, wenn sie einen – sicherlich auch schmerzlichen – 9. April gegen das gegenwärtige Blutbad eintauschen könnten.“

Romantische Hochzeit in Kollund

Die mitmenschliche Solidarität war beeindruckend: Fast überall wurden Hilfsaktionen durchgeführt, und schon nach wenigen Tagen lagen in der Apenrader Falck-Station 20 Kisten, größtenteils mit wertvollen Lebensmitteln für Ungarn.

Aus Kollund, wo die ungarischen Flüchtlinge im Strandhotel untergebracht waren, meldeten sich die ungarischen Flüchtlinge mit einem Angebot zu Wort: Sie wollten den Kollunder Strand verbessern.

Weitere Artikel zum Thema „50 Jahre EU-Zugehörigkeit" findest du hier.

Kollund lieferte landesweite Schlagzeilen durch eine romantische Hochzeit. Heimleiter Hans Kaad war es gelungen, zwei verliebte junge Ungarn, die sich bei ihrer Flucht aus der Heimat aus den Augen verloren hatten, wieder zusammenzuführen, sodass die 17-jährige Maria Nemeth (mit königlicher Sondergenehmigung) den 23-jährigen György Kirschner heiraten konnte.

Gesellschaftspolitische Erfolgsgeschichte

Ihr Hochzeitsfest wurde allerdings auch zu einem Abschiedsfest, denn das junge Paar wanderte kurz darauf aus – nach Australien, wo der dort lebende Onkel von György ihnen Wohnung und Arbeit versprochen hatte.

Von den 65 in Kollund untergebrachten Flüchtlingen blieben nach Angaben von Hans Kaad nur 19 in Dänemark; der Rest wanderte aus, die meisten in die Bundesrepublik. Insgesamt wurde die Integration der Ungarn in Dänemark jedoch als eine gesellschaftspolitische Erfolgsgeschichte gewertet.

Dänemark begrüßte „alte Bekannte“

Die Ungarn-Krise war für die Dänen eine humanitäre Herausforderung, die sie meisterten, obwohl gleichzeitig „alte Bekannte“ wieder Dänemark heimsuchten. Der Suez-Konflikt hatte nämlich unmittelbare Folgen für den Alltag im Lande.

„In Dänemark steht die Wiedereinführung der Benzinrationierung unmittelbar vor der Tür. Im übrigen begrüßen wir mit den Benzinmarken alte, traute Bekannte. Zwar haben wir uns schon an das freie Leben ohne Rationierungsmarken gewöhnt, aber es ist nur sechs Jahre her, seit dem die alte Benzinrationierung in Dänemark aufgehoben wurde. Es war am 20. Oktober 1950, als wir ihr Lebewohl sagten. Wir hätten damals – eine Ironie des Schicksals – statt „Lebewohl“ „Auf wiedersehen“ sagen können, der „Urlaub“ der Rationierung dauerte eben nur rund sechs Jahre. Zwar waren die Marken da schon drei Jahre lang in Wegfall geraten, aber es gab bis 1950 die sogenannte Zonenordnung: man durfte nur im eigenen und im Nachbarkreis fahren“, schrieb „Der Nordschleswiger“.

Zum Tanken nach Deutschland

Am 11. November wurden die Preise für Benzin und Öl kräftig erhöht, doch das war nicht genug, um die Suez-Krise im Lande in den Griff zu bekommen: Am 28. November um 24 Uhr trat die Benzinrationierung in Kraft, für drei Monate galten Benzinmarken für die Autofahrer.

40.000 von ihnen erhielten die Möglichkeit von etwa 60 Litern pro Monat, weitere 10.000 konnten eine zusätzliche Lieferung von 120 Litern pro Monat beantragen.

Die dänischen Benzinvorräte reichten nur für sechs Wochen, aber es gab einen grenzüberschreitenden Umweg: Die Bundesregierung hatte in der Bundesrepublik keine Benzinrationierung eingeführt.

Mehr dänische als deutsche Autos

„Man kann in Flensburg tanken“, lautete die Überschrift, und am 2. Dezember 1956 meldete die Presse, dass die Tankstellen in Flensburg und Umgebung am Wochenende mehr dänische als deutsche Autos betankt hätten.

Krusau erlebte einen „großen Sonntag“. Kraftwagen aus Jütland und Fünen rollten über die Grenze zum Tanken – und darüber hinaus zählte man unter anderem 130 Busse, die auf die Grenzkontrolle warteten.

An verschiedenen Orten wurden in Dänemark Rationierungsmarken für Benzin vergeben. Es gab A- und B-Marken für jeweils einen Monat. Mopeds („Knallerter“) mussten ihren Bedarf bei der Kommunalverwaltung anmelden und bekamen dann Rationierungsmarken: 20 Liter für drei Monate.

Freie Fahrt und ab nach Brüssel

Erst am 2. Februar 1957 konnten die Dänen endlich aufatmen: Die Regierung hob die Benzinrationierung nach der Suez-Krise auf. Nach erhöhten Lieferungen an Benzin und Öl hieß es nun wieder: freie Fahrt.

Kaum war diese Krise überstanden, da läuteten die Glocken des römischen Kapitols einen neuen Abschnitt in der europäischen Nachkriegsgeschichte ein. Sechs Länder – Frankreich, Italien, Belgien, Holland, Luxemburg und Deutschland – unterzeichneten die Verträge von Rom zur Schaffung eines gemeinsamen europäischen Marktes für 160 Millionen Menschen.

Quo vadis, Danmark?

In Dänemark läuteten hingegen die Alarmglocken: Quo vadis, Danmark?

Schon am 8. April 1957 reiste Wirtschaftsminister Jens Otto Krag nach Brüssel, um Verhandlungen mit einem Interims-Komitee der sechs Länder unter Leitung des belgischen Außenministers Spaak einzuleiten – zu ersten Sondierungen über Dänemarks Beitritts-Möglichkeiten.

Jahrzehnte mussten aber noch vergehen, bevor die Dänen diese Frage endgültig entschieden hatten.