Grenzland-Serie 2020

Propaganda zwischen Gefühl und Vernunft

Propaganda zwischen Gefühl und Vernunft

Propaganda zwischen Gefühl und Vernunft

Wie eine deutsch-dänische Plakat-Schlacht vor 100 Jahren die Wähler für die Volksabstimmung über den Grenzverlauf mobilisiert hat

Vor der Volksabstimmung um die deutsch-dänische Grenze 1920 waren Wahlplakate das wichtigste Werkzeug der Propagandamaschinerie. Verglichen mit heutigen Wahlplakaten transportierten sie oft eine tiefgründige Botschaft. Sei es das Vaterlandsgefühl, die Geschichte oder gar die Vernunft, das Land zu wählen, in dem es wirtschaftlich am besten ging. Die Plakate appellierten oftmals an das Nationalgefühl der Bürger. Farben und kurze, aber schlagfertige Parolen unterstrichen die Absichten.

Pro Plakat Auflagen von bis zu 50 000 Stück

In Dänemark wurden laut Schätzungen rund 107700 Plakate gedruckt. Von deutscher Seit ist die Gesamtzahl der gedruckten Plakate unbekannt. Einzelne Plakate wurden laut Angaben in Auflagen von 50000 Stück entworfen. Zu den bekanntesten zählt das Plakat von Thor Bøgelund mit „Mutter Dänemark“ und dem Reichsadler aus der Abstimmungszone I Nordschleswig. Dort appelliert Bøgelund an die Gefühle der Wähler – auch zwischen Mutter und Kind. „Wählt das Helle, die Wärme, wählt die Fahne und die Frau“, beschreiben die Historiker Inge Adriansen und Immo Doege in ihrem gemeinsamen Buch, „Dansk eller Tysk?“ das Plakat.

Ein Illustrator wurde extra aus Berlin geholt

Was Thor Bøgelund für die pro-dänische Seite war, war Paul Haase für die pro-deutsche Seite in den beiden Abstimmungszonen. Er wurde eigens für den Wahlkampf von Berlin nach Flensburg geordert. Eines seiner bekanntesten Werke war das „Ritterplakat“, das in der Abstimmungszone II zwischen Flensburg und den nordfriesischen Inseln verwendet wurde. Damals war ein Ritter ein Symbol für Treue und Durchhaltevermögen. Mit erhobener Hand und der Fahne Schleswig-Holsteins schwört der Ritter seine Treue mit dem Satz „Wir wollen Deutsch sein wie unsere Väter waren“.

„Ritter und Treue waren Symbole des deutschen Nationalbewusstseins. Auf dänisch Gesinnte wirkte das Plakat bedrohend. Der Ritter wurde demnach im Volksmunde auch als ,Dänen-Schreck‘ bezeichnet“, so die beiden Historiker.

Ein weiteres Plakat Haases, das auch in der Abstimmungszone I zum Einsatz kam, war der Junge mit dem roten Pullover. Dieses Plakat wurde in großer Auflage gedruckt und galt als Pendant zu Bøgelunds „Mutter stimme dänisch“, das mit deutschem und dänischem Text gedruckt wurde. Bemerkenswert bei Haases Jungen sind die gewählten Farben und Requisiten. Auf der Brust mit einer Kaiserreichsschleife, stehend mit der Schleswig-Holstein-Fahne, ziert das Plakat mit der Inschrift „Ich bin Deutsch“ die Forderung an die Elterngeneration, deutsch zu stimmen.

Schleswig-Holsteinische statt deutsche Farben

Generell wurden, obwohl zur Zeit der Weimarer Republik die Deutschlandflagge bekannt war, für die pro-deutschen Illustrationen des Wahlkampfes in der Regel die Farben Schleswig-Holsteins verwendet. So auch bei Paul Haases Werken. Ein Plakat, das statt auf Gefühle auf Vernunft setzte, war das pro-dänische rot-weiße Plakat mit der Hand. Dieses wurde von Harald Slott-Møller entworfen und prägte das Stadtbild in Flensburg. Das Plakat gab fünf Gründe an, warum dänisch gestimmt werden sollte. Unter anderem, weil kein anderes Land eine bessere Kinder- und Altersvorsorge vorweisen könne. Zudem sei die Kaufkraft der Krone acht Mal höher als die der Mark.

„Diese materielle Agitation war dominierend in der Zone II. Man sollte dänisch wählen, weil es sich für die Kinder und Älteren in der Familie lohnen würde“, so Adriansen und Doege. Vier der fünf Argumente beziehen sich auf die materiellen Vorteile Dänemarks. Ein Argument unterscheidet sich jedoch von den übrigen. Dieses wendet sich direkt an den Wähler und erklärt, dass man dänisch wählen soll, weil „deine“ Abstammung dänisch ist. Auch dort sollte das Nationalgefühl geweckt werden.

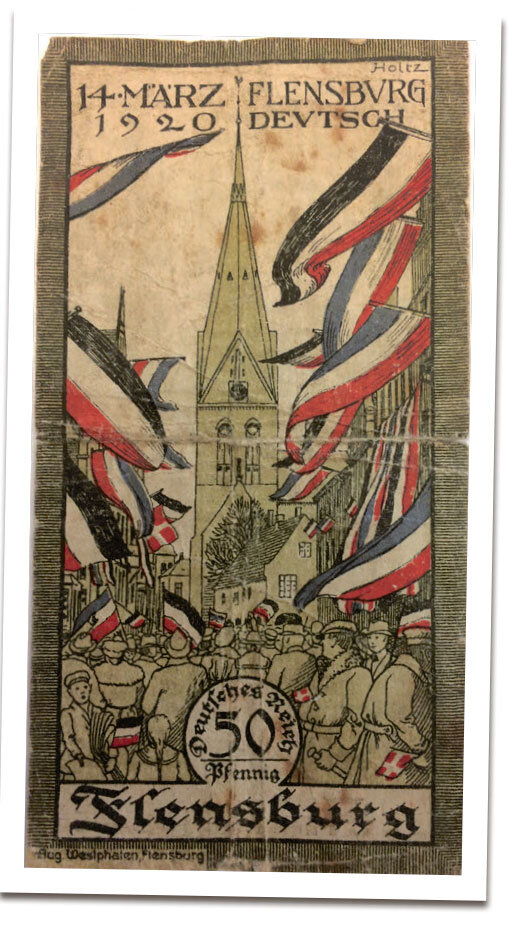

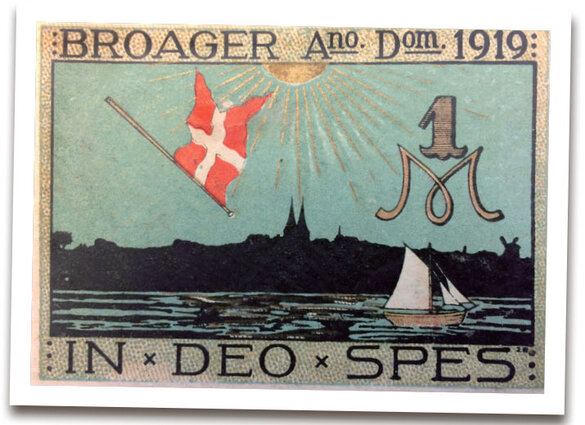

Auch Notgeldscheine trugen nationale Parolen

Während Plakate, Merkzettel, Zeitungen und Versammlungen die bekanntesten Werkzeuge der Propaganda waren, wurden auch die Notgeldscheine für Parolen verwendet. Diese wurden mit Motiven aus Nord- und Südschleswig versehen, die das typisch Dänische oder Deutsche darstellten und dazu beitrugen, das nationale Selbstverständnis beider Seiten hervorzuheben.

Zwischen Wählerjagd und Kampfgeist-Erweckung

Trotz der schlagfertigen Illustrationen auf Plakaten und Geldscheinen hatten diese aber einen fragwürdigen Effekt. „In vielen Fällen scheint es, dass die Agitation auf beiden Seiten eher an diejenigen gerichtet war, die sich bezüglich der Wahl unsicher waren, als neue Wähler zu überzeugen. Die Plakate sollten aber einen Kampfgeist in der Gesellschaft wecken“, so Adriansen und Doege.