Grenzland-Serie 2020

Die „große Niederlage“ macht es möglich

Die „große Niederlage“ macht es möglich

Die „große Niederlage“ macht es möglich

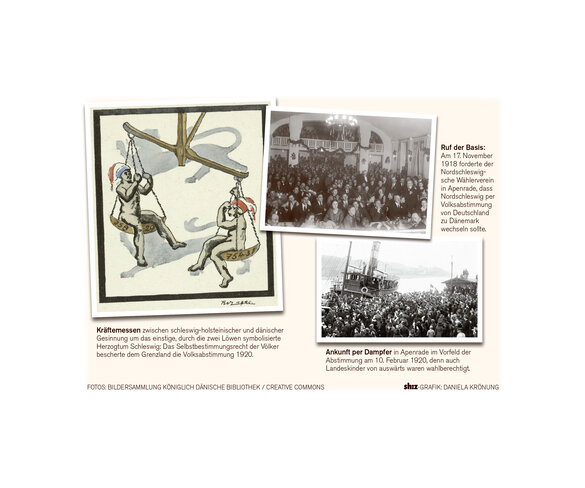

Deutschlands Zusammenbruch nach dem Ersten Weltkrieg wird zum Auslöser für die Volksabstimmung über die deutsch-dänische Grenze vor 100 Jahren. Die Dänen nutzen dafür eine neue Idee der internationalen Politik: das vom amerikanischen Präsidenten Wilson formulierte „Selbstbestimmungsrecht der Völker“

Selbst über seinen Tod 1898 hinaus hat Deutschlands einstiger „eiserne Kanzler“ eine prophetische Gabe unter Beweis gestellt: „Nur nach einer großen Niederlage Deutschlands“, so hatte er einst in einem privaten Brief geunkt, könnte für Dänemark eine Verschiebung der Grenze Richtung Süden erneut „erreichbar“ sein. Mit dem Krieg von 1864 hatte Bismarck zunächst im Gegenteil den dänischen Einflussbereich gestutzt: von der Elbe hinauf an die Königsau bei Kolding, etwa 60 Kilometer nördlich von Flensburg. Wobei Bismarck ebenfalls in einer anderen privaten Notiz insgeheim zugab, „dass wir damals zuviel Land von Dänemark genommen haben“. Bei aller Siegesfreude war auch dem Regierungschef klar, dass – je nördlicher man in den Norden des einstigen Herzogtums Schleswig kam – der Anteil der dänisch gesinnten Bevölkerung zunahm. Wiederum sprach aus deutscher Sicht die Einheit Schleswig-Holsteins für eine Grenze an der Königsau. Bis dorthin reichte das einstige Schleswiger Territorium seit dem Mittelalter.

Gefallene, Verwundete, Hungersnot

Noch bei Ausbruch des Ersten Weltkriegs 1914 hätte sich niemand träumen lassen, dass die Einschätzung des Staatsmannes zu einer Grenzverschiebung aktuell werden würde – allzu sehr war das Deutsche Reich nach seiner Gründung 1871 zur dominierenden Macht auf dem europäischen Kontinent aufgestiegen. Seit der Machtübernahme Kaiser Wilhelms II. 1888 hat sich zusehends Größenwahn in den Höhenflug gemischt – umso böser das Erwachen für die Deutschen im Sommer und Herbst 1918: Da setzt sich die Erkenntnis durch, dass die Schlachten für sie nicht mehr zu gewinnen waren. Die von Bismarck theoretisch formulierte „große Niederlage“ ist da.

2,03 Millionen deutsche Soldaten sind auf den Schlachtfeldern gestorben, 2,7 Millionen verwundet worden. In der Bevölkerung greifen langsam, aber sicher Hunger und Erkrankungen durch Mangelernährung um sich. Die Zivilwirtschaft liegt am Boden, die Staatsverschuldung ist durch die Rüstung zu Lande, zu Wasser und in der Luft uferlos.

Am 4. Oktober ersucht der letzte kaiserliche Reichskanzler Prinz Max von Baden deshalb die Alliierten um Verhandlungen über einen Waffenstillstand. Ausdrücklich bekennt sich von Baden dafür zu den „14 Punkten“, die US-Präsident Woodrow Wilson bereits Anfang 1918 als Grundlage einer europäischen Friedensordnung formuliert hat. Die Gründung des Völkerbunds als Vorläufer der Vereinten Nationen findet sich auf dieser Liste ebenso wie das „Selbstbestimmungsrecht der Völker“. Angehörige einer Nationalität sollen demnach mitreden, wenn es um ihre staatliche Zugehörigkeit geht. Denn beileibe nicht nur in Schleswig gibt es mit den Dänen eine nationale Minderheit. Unter anderem ist das auch in Deutschlands Grenzgebieten zu Polen, Belgien und Frankreich der Fall; allemal im riesigen Vielvölker-Gebilde Österreich-Ungarn stellt sich die Frage, ob und wie sich Nationalitäten staatlich neu sortieren wollen.

Alle Autoritäten sind in Frage gestellt

Beileibe nicht nur der territoriale Zuschnitt, alles kommt in Deutschland ins Rutschen. Jegliche bisherige Autoritäten sind in Frage gestellt. Vom 5. November an bringt der Kieler Matrosenaufstand das Staatswesen zum Einsturz und die Waffen zum Schweigen. Landauf, landab bilden sich nach sowjetischem Vorbild Arbeiter- und Soldatenräte. Am 9. November 1918 dankt der Kaiser ab. Der Sozialdemokrat Philipp Scheidemann ruft die deutsche Republik aus. Wie es längerfristig weitergeht, bleibt offen. Über Monate ist die Gefahr einer kommunistischen Revolution nicht gebannt. Ein „Rat der Volksbeauftragten“ ausschließlich aus Sozialdemokraten übt die Macht aus, bis nach den Wahlen zur verfassunggebenden Nationalversammlung von Weimar im Februar 1919 ein Kabinett auch mit bürgerlichen Mitgliedern hervorgehen wird.

Reichstagsrede bahnt dem Plebiszit den Weg

Der 23. Oktober 1918 ist der Tag, an dem erstmals die Anwendung des Selbstbestimmungsrechts auf den Verlauf der deutsch-dänischen Grenze gefordert wird: Zum einen im Berliner Reichstag durch den Abgeordneten H.P. Hanssen, der im deutschen Parlament den dänischen Bevölkerungsteil in Nordschleswig vertritt. Zum anderen durch einen – vorerst nichtöffentlichen – Beschluss des dänischen Reichstags. Dass die Verhältnisse allenthalben wanken, will die dänische Seite für sich als Gunst der Stunde nutzen. Insbesondere Hanssen ruft in Erinnerung, dass doch eigentlich schon im Friedensvertrag nach dem deutsch-dänischen 1864er-Krieg ein Referendum in den nördlichen Teilen Schleswigs in Aussicht gestellt worden war.

Einlenken der Reichsregierung

Schon einen Tag nach der Parlamentsdebatte bekräftigt der deutsche Außen-Staatssekretär Wilhelm Solf, eine Lösung der Nordschleswig-Frage im Geiste Wilsons in Angriff nehmen zu wollen. Solf erneuert das Versprechen per Brief an H. P. Hansen am 14. November. Inzwischen dient der Chefdiplomat dem neuen sozialdemokratischen Interims-Regierungschef Friedrich Ebert.

Bilaterale Lösung ohne Chance

Die genaue Vorgehensweise schält sich erst nach und nach heraus. Im deutschen Regierungsapparat gibt es Bemühungen, die Zukunft der Nordgrenze aus den sich abzeichnenden internationalen Friedensverhandlungen herauszuhalten. Lieber will man sich in direkten Verhandlungen zwischen Berlin und Kopenhagen einigen. Immerhin ist das neutrale Dänemark von 1914 bis 1918 kein Kriegsgegner gewesen. In Berlin verspricht man sich von einer bilateralen Lösung Vorteile, weil das Nordschleswig-Thema dann nicht mit Revanche-Gelüsten der Kriegsgegner vermengt würde. Demgegenüber hätte Deutschland bei den Modalitäten einer Volksabstimmung mitreden können. Zugleich hätte Berlin einen Ausgleich mit Dänemark gern gegenüber anderen Mächten als Zeichen für seine Friedfertigkeit eingesetzt.

Auch der dänische Außenminister Erik Scavenius hegt Sympathien für ein zügiges bilaterales Vorgehen. Er wiederum glaubt, damit einer allzu nationalistisch aufgepeitschten Volksstimmung vorbeugen zu können – und dann weniger Druck zu haben, die Grenze so weit nach Süden zu schieben, dass Dänemark eine sehr starke, als Unruheherd gefürchtete deutsche Minderheit bekommen würde.

Das Szenario scheitert an den USA und Großbritannien. Sie schreiben Deutschland die alleinige Kriegsschuld zu. Seine völlige Isolierung ist ihr Ziel. Beide großen Westmächte warnen Dänemark deshalb vor einem direkten Draht nach Berlin. Sie würden es als unfreundlichen Akt auffassen. Wolle sich Dänemark etwa dem Verdacht aussetzen, für seine Neutralität im Krieg von Deutschland mit Zugeständnissen bei der Grenzfrage belohnt zu werden? Sogar mit handelspolitischen Konsequenzen drohen sie.

Dänischer Antrag an die Friedenskonferenz

Also wird es eine Lösung auf großer Bühne. Obwohl Dänemark am Krieg gar nicht teilgenommen hat, beantragt Scavenius am 28. November bei den Siegermächten: Die Zukunft der deutsch-dänischen Grenze möge Teil der europäischen Friedensverhandlungen werden. Zuvor hat am 17. November der von Hanssen gegründete Nordschleswigsche Wählerverein auf einem Treffen mit 3000 Teilnehmern mit einer Apenrader Resolution für eine Volksabstimmung in Nordschleswig Druck gemacht. So gelangt das Thema Anfang 1919 in die Hände der Siegermächte. In Paris werden durch Franzosen, Briten, Amerikaner, Italiener und Japaner die Würfel fallen, wo der Norden Schleswig-Holsteins fortan enden soll.

Der Krieg bescherte Dänemark gute Geschäfte, aber auch Mangel

Peter Gram, JydskeVestkysten

Für das dänische Volk in seiner Gesamtheit war der Erste Weltkrieg eine Zeit voller Gegensätze. Das Königreich verhielt sich streng neutral, während zirka 30.000 dänisch gesinnte Nordschleswiger mit deutscher Staatsangehörigkeit in deutscher Uniform kämpfen mussten. Im Gedenkpark in Aarhus erinnert ein großes Monument an die 4140 von ihnen, die gefallen sind.

Außenminister Erik Scavenius war der Hauptarchitekt einer wendigen Politik, die unter anderem Dänemark, Großbritannien und Frankreich dazu bringen sollte, die dänische Neutralität zu akzeptieren. Etwa ließ die dänische Regierung unter dem sozialliberalen Ministerpräsident Carl Theodor Zahle die Marine in den inländischen Gewässern Minen auslegen, um britische Kriegsschiffe am Erreichen der Ostsee zu hindern. Aber die Minen wurden erst ausgebracht, als unter der Hand ein britisches Einverständnis eingeholt worden war.

Trotz der Neutralität hatte der Krieg große Konsequenzen für Dänemark. Eine weitverbreitete Arbeitslosigkeit, Warenmangel und kräftig steigende Preise insbesondere auf Brenn- und Heizstoff erschwerten das Leben der einfachen Leute. Für andere war der Krieg einträglich. Dänemark konnte an sämtliche kriegführenden Parteien exportieren, und in großem Stil wurden Lebensmittel an das deutsche Heer verkauft. So genannte Gulaschbarone schufen daraus enorme Vermögen, ebenso durch Spekulieren mit Aktien. Viele dieser Neureichen waren von außergewöhnlich einfacher Herkunft. Sie stellten ihr neugewonnenes Geld auf eine Weise zur Schau, die die alten Eliten die Nase rümpfen ließ.

Auch der dänische Staat machte während des Krieges ein einträgliches Geschäft. Er verkaufte 2017 die westindischen Inseln in der Karibik an die USA. Dafür kassierte er 25 Millionen Dollar. Dies geschah nach einer Volksabstimmung in Dänemark, während die Bewohner der Inseln nicht gefragt worden waren.