Deutsche Minderheit

Der Haderslebener, der die deutsche Spätmoderne beeinflusste

Der Haderslebener, der die deutsche Spätmoderne beeinflusste

Der Haderslebener, der die deutsche Spätmoderne beeinflusste

Diesen Artikel vorlesen lassen.

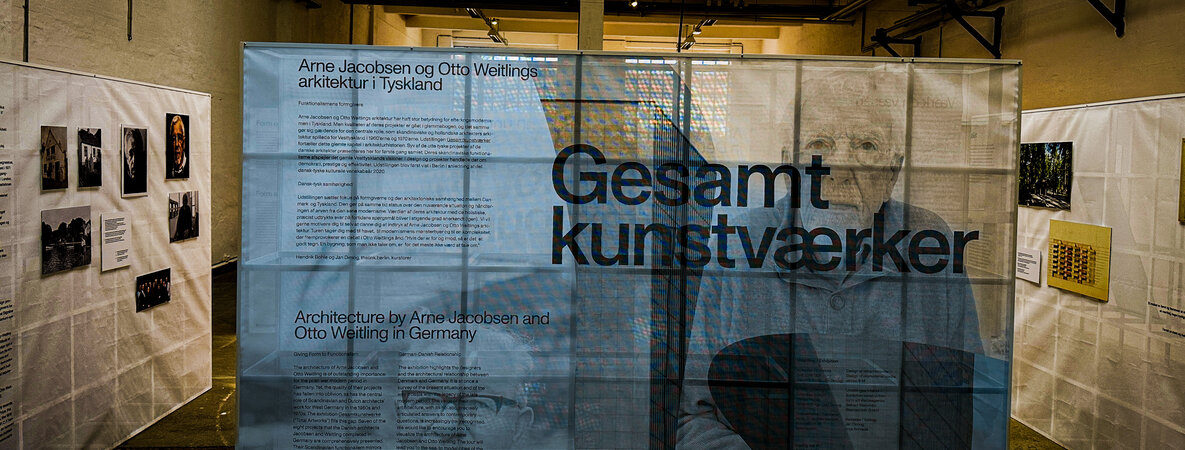

Der Architekt Arne Jacobsen ist bekannt im ganzen Land – sein Kompagnon Otto Weitling nicht. Zu Unrecht, sagen die Initiatoren einer deutschen Wanderausstellung. Das dänische Architekten-Duo hat mit seinen Bauten die deutsche Spätmoderne beeinflusst. Das dokumentiert die Ausstellung „Gesamtkunstwerke“, die ab sofort in der Domstadt zu sehen ist.

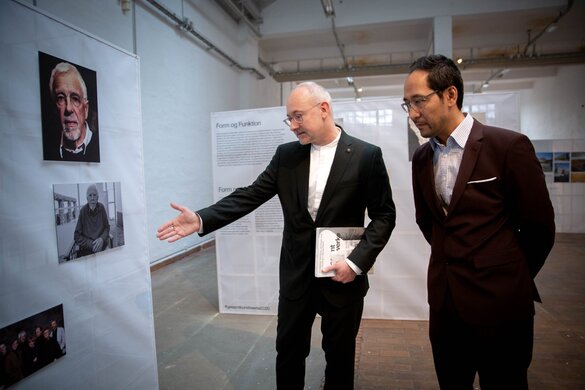

Jan Dimog und Hendrik Bohle haben eine Mission: Der Journalist und der Architekt holen im Paarlauf die dänischen Formgeber der deutschen Spätmoderne aus der Versenkung und verleihen ihren Bauten eine Renaissance im Bewusstsein einer breiten deutsch-dänischen Öffentlichkeit.

Kunst am Bau

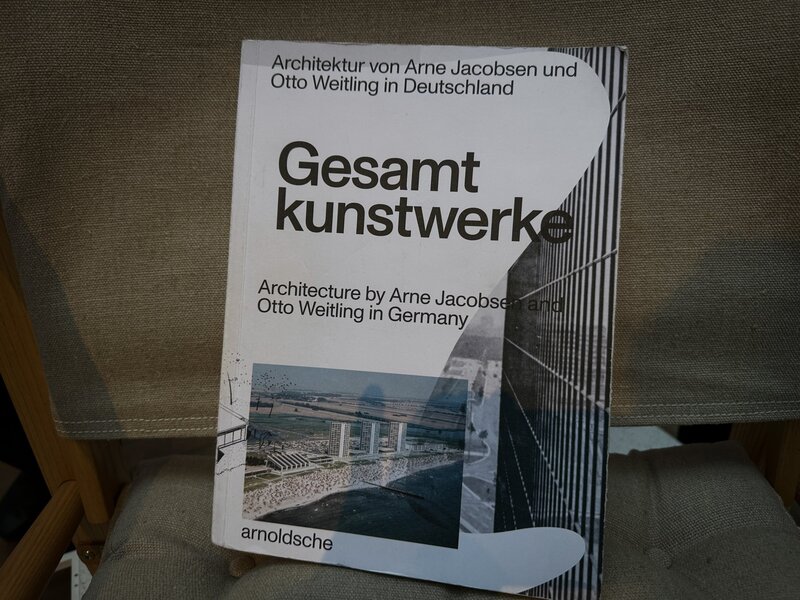

„Gesamtkunstwerke“ heißt die Ausstellung, die ab sofort in „Schaumanns Kleiderfabrik“ in Hadersleben zu sehen ist. Darin stellen die Kuratoren sieben Bauten der acht Bauwerke des legendären Duos Arne Jacobsen und Otto Weitling in Deutschland vor.

Während Jacobsens Name – nicht zuletzt wegen der von ihm entworfenen Möbel und Lampen – auch heute noch in aller Munde – und somit unvergessen ist, gilt dies nicht in selbem Maße für seinen Kompagnon Otto Weitling.

Eine Ausstellung gegen das Vergessen

Selbst in seiner Heimatstadt ist der heute 93-Jährige zumindest in der breiten Öffentlichkeit ein weitgehend unbeschriebenes Blatt. Zu Unrecht, betonen Jan Dimog und Hendrik Bohle: „Jacobsen und Weitling haben herausragende Bedeutung für die deutsche Nachkriegsmoderne in Deutschland gehabt.“

Das dokumentieren der Fotojournalist und der Architekt in einem gemeinsamen Buch und in der Ausstellung „Gesamtkunstwerke“.

Denn genau das seien die Bauten der dänischen Architekten: Kunstwerke: Teils bejubelt bei ihrer Einweihung, teils skeptisch beäugt, zum Teil in Vergessenheit geraten und dem Verfall preisgegeben, möchten die Kuratoren hüben wie drüben die Diskussion darüber anstoßen, wie unsere Gesellschaft mit ihrem kulturellen Erbe umgeht.

Sieben Gebäude in Wort und Bild

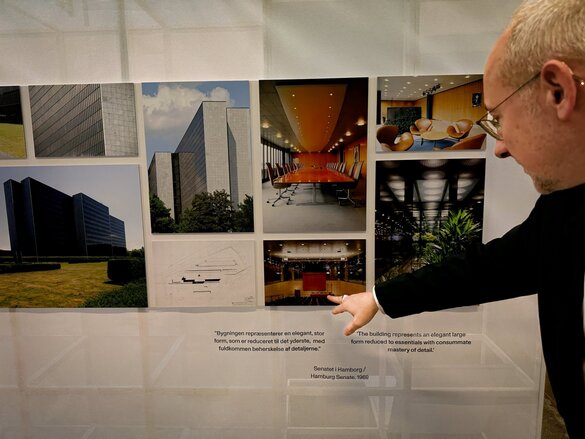

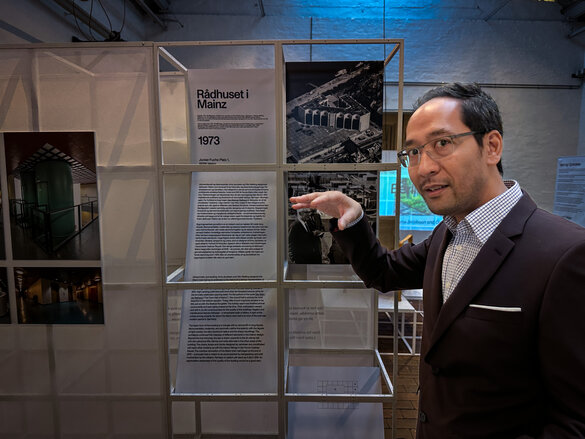

In den sieben Bauprojekten, die sie in ihrer Ausstellung zeigen, erzählen die Initiatoren von der Entstehungsgeschichte der Gebäude und erläutern, was sich die beiden Dänen dabei gedacht haben. Einige Gebäude vom Zeichenbrett des Büros Jacobsen & Weitling erleben zurzeit eine Renaissance – etwa die HEW-Zentrale; andere wie das Mainzer Rathaus sind davon weit entfernt.

„In der Hamburger HEW-Zentrale ist man sich der Einzigartigkeit ihrer Architektur bewusst und vermarktet das Gebäude inzwischen als Arne-Jacobsen-Haus“, sagt Hendrik Bohle.

Kein Wort über Weitling. Dabei stehe dieser seinem berühmten, längst verstorbenen Berufskollegen und -partner in nichts nach, betont der Architekt.

Der berühmte Architekt – unbekannter Sohn der Domstadt

Otto Weitling, der berühmte Sohn der Stadt Hadersleben, stammt aus der deutschen Minderheit. Sein Werk kennt in seiner Heimatstadt – außerhalb der Fachwelt – heute kaum jemand. Die Haderslebener Archiv- und Vermittlungsorganisation „Historie Haderslev“ hat daher die Ausstellung mit ausführlichem Informationsmaterial über die Familie Weitling ergänzt.

93 Jahre ist Weitling, der in Kopenhagen (København) und auf der Insel Sejerø lebt. Auch er war zur Ausstellungseröffnung eingeladen worden, doch der Weg nach Nordschleswig ist weit – und Otto Weitling nicht mehr der Jüngste.

Ein Für und Wider wäre schon ein positives Zeichen, denn ein Haus, über das man nicht redet, ist meist nicht der Rede wert.

Otto Weitling, Architekt

Dänische Architekten gestalten Neuanfang

Hendrik Bohle schätzt sich daher glücklich, dass er den bekannten Architekten bei einem fachlichen Austausch kennenlernen durfte: „Er ist ein sehr freundlicher und bescheidener Mensch, dem das Gestalten am Herzen liegt“, erzählt Bohle von der persönlichen Begegnung im Hause Weitling.

Er hebt einen Kernsatz des Haderslebeners hervor, der das Wirken dieses herausragenden Gestalters bestens beschreibe: „Ein Für und Wider wäre schon ein positives Zeichen, denn ein Haus, über das man nicht redet, ist meist nicht der Rede wert.“

Über die Häuser der beiden Dänen wurde in der BRD der Spätmoderne viel geredet: „Man wünschte sich dort auch in architektonischer Hinsicht einen Neuanfang – mit einladend wirkenden Gebäuden als Spiegel der neuen Demokratie“, erläutert Hendrik Bohle: „Es ging bei den Aufträgen um Rathäuser, neue Schulbauformen – und letztlich ums Prestige.“

Vom Umgang mit dem kulturellen Erbe

Es herrschte Aufbruchstimmung – und das spiegelt sich auch in der Architektur wider. In den 60er- und 70er-Jahren entwarfen Jacobsen und Weitling acht imposante Gebäude bzw. Gebäudekomplexe in Deutschland – und diese unterscheiden sich mit den zugrunde liegenden Gestaltungsprinzipien, ihren reinen Linien und dem typisch skandinavischen Funktionalismus von den zuweilen barock anmutenden Gebäuden in deutschen Städten der Nachkriegszeit.

Sieben Gebäude vom Reißbrett der Dänen stellen die Kuratoren in Hadersleben vor; die meisten von ihnen sind heute öffentlich zugänglich. Platz für Notizen haben sie auf ihren Informationstafeln ebenfalls gelassen. Dort soll einst stehen, was aus der Sanierung einzelner Gebäudekomplexe geworden ist: „Denn einige von ihnen sind in keinem guten Zustand“, bedauert Autor und Journalist Jan Dimog. An den Häusern nagt der Zahn der Zeit; nicht selten fehlt das Geld für eine Instandsetzung bzw. Restaurierung, auch wenn alle Bauten heute unter Denkmalschutz stehen.

Hoffen auf eine Renaissance

Beide Kuratoren wissen das aus eigenem Erleben. Das Gästehaus vom Seebad Burgtiefe, ein riesiger Ferienhauskomplex auf Fehmarn, war eines ihrer Ausstellungsorte, erzählen die beiden Initiatoren. Dort, am Meer, entstand vor ein paar Jahren auch die Idee für die Wanderausstellung „Gesamtkunstwerke“. Dimog und Bohle hoffen und wünschen sich, dass ihre Ausstellung dort – und nicht nur dort – dazu beitragen wird, architektonische Perlen der Nachkriegsmoderne wieder schätzen zu lernen.