Volkstrauertag

Gedenken wandelt sich

Gedenken wandelt sich

Gedenken wandelt sich

Diesen Artikel vorlesen lassen.

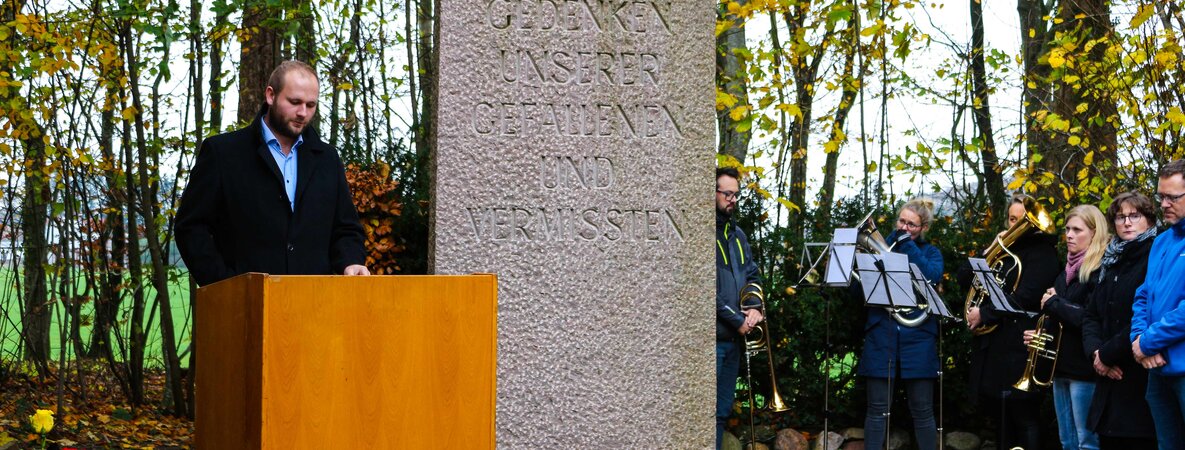

Jugendliche haben sich auf dem Knivsberg getroffen, um miteinander über den Volkstrauertag und Gedenken zu sprechen.

Volkstrauertag und Gedenkstätte: Das klingt nicht unbedingt nach Jugendprogramm. 15 bis 20 Mitglieder des Deutschen Jugendverbandes für Nordschleswig (DJFN) haben am Sonntag den Gegenbeweis angetreten.

Zusammen mit dem Beauftragten für die Minderheit der Deutschen Botschaft, Joachim Bleicker, haben sie auf dem Knivsberg über das Gedenken an die Opfer der beiden Weltkriege und des Nationalsozialismus gesprochen.

„Es war ein sehr spannender Vormittag, an dem wir uns über den Volkstrauertag aus jugendlicher Sicht unterhalten haben“, so Lasse Tästensen, Abteilungsleiter des DJFN.

Rassismus heute

Die Projektmitarbeiterin des Jugendverbandes Frederike Schmidt hatte am Deutschen Gymnasium für Nordschleswig und der Nachschule in Tingleff das Thema mit den Schülerinnen und Schülern vorbereitet. Vier von ihnen nahmen am Sonntag an der Diskussionsrunde teil.

„Sie sprachen darüber, was der Volkstrauertag für sie bedeutet, und in welcher Weise er für sie wichtig ist“, berichtet Tästensen.

Für die Jugendlichen ist das Gedenken anders, als es für ihre Eltern und Großeltern ist und war.

„Der Zweite Weltkrieg rückt natürlich immer weiter weg, aber im Gespräch wurde deutlich, dass sie einen deutlichen Bezug zu den Themen haben. Fragen wie Rassismus und Hass auf Andersdenkende sind ja immer noch in unserer Gesellschaft aktuell. In dem Sinne ist der Volkstrauertag so wichtig wie eh und je“, meint der Jugendverbandsleiter.

Entwicklung des Gedenkens

Er könne so als Lehrstück und Warnung dienen.

„Einige der Dinge, die heute in unserer Gesellschaft geschehen, kann man durchaus mit der damaligen Zeit in Verbindung setzen.“

Gedenkstätten, wie die am Knivsberg, könnten dabei der Bildung dienen.

„Ich war beeindruckt, wie reflektiert die Jugendlichen über Gedenkorte sprachen. Was jedoch vor allem während der ganzen Veranstaltung allgegenwärtig war: Gedenken entwickelt sich mit der Zeit“, betont Tästensen.

Er erinnert dabei daran, dass Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im vergangenen Jahr das Totengedenken angesichts der terroristischen Angriffe von Hanau, Halle und der Ermordung des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke um zwei Sätze erweitert hatte: „Wir gedenken heute auch derer, die bei uns durch Hass und Gewalt Opfer geworden sind. Wir gedenken der Opfer von Terrorismus und Extremismus, Antisemitismus und Rassismus in unserem Land“, heißt es nun im sechsten Ansatz.

Überhaupt ist das Totengendenken das wohl handgreiflichste Zeugnis dafür, wie sich der Volkstrauertag gewandelt hat. In den 50er-Jahren wurden Vermisste und Kriegsgefangene einbezogen, in den 70ern Opfer der Teilung Deutschlands, in den 80ern Opfer des Terrorismus, in den 90ern Euthanasieopfer und nach der Jahrtausendwende gefallene Bundeswehrsoldaten im Auslandseinsatz.

„Die Fakten der Geschichte bilden die Grundlage, aber das Gedenken ändert sich über die Jahre“, sagt Lasse Tästensen.